コンテスト

コンテスト 若手エンジニア育成に力を入れる富士フイルムビジネスイノベーション、「ロボコン」に参加する理由とは

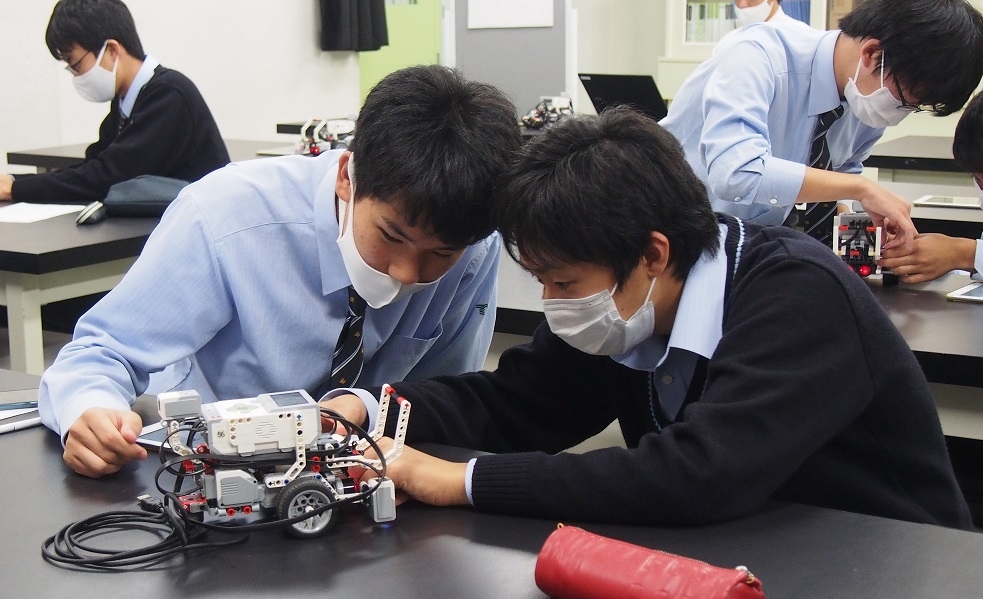

若手エンジニアの育成に力を入れている複合機のソフトウェアを開発する富士フイルムビジネスイノベーション株式会社のソフトウェア&エレクトロニクス開発本部の人材育成の取り組みをご紹介します。

コンテスト

コンテスト  ロボット活用事例

ロボット活用事例  人材育成

人材育成  連載記事

連載記事  ロボット活用事例

ロボット活用事例  連載記事

連載記事  プログラミング教育

プログラミング教育  連載記事

連載記事  STEAM教育

STEAM教育  AI

AI  人材育成

人材育成  AI

AI