前編では、ソフトウェア人財の育成に、積極的に取り組む愛三工業株式会社(以下、愛三工業)の電動システム開発本部の福森英夫さん、澤田真さんにカリキュラム構築や運営体制について伺ってきました。後編では、OJTのカリキュラムを作る上で意識していること、今後の展望などを伺いました。

理解度を上げる工夫として取り入れた

ロボットプログラミングや再学習時間

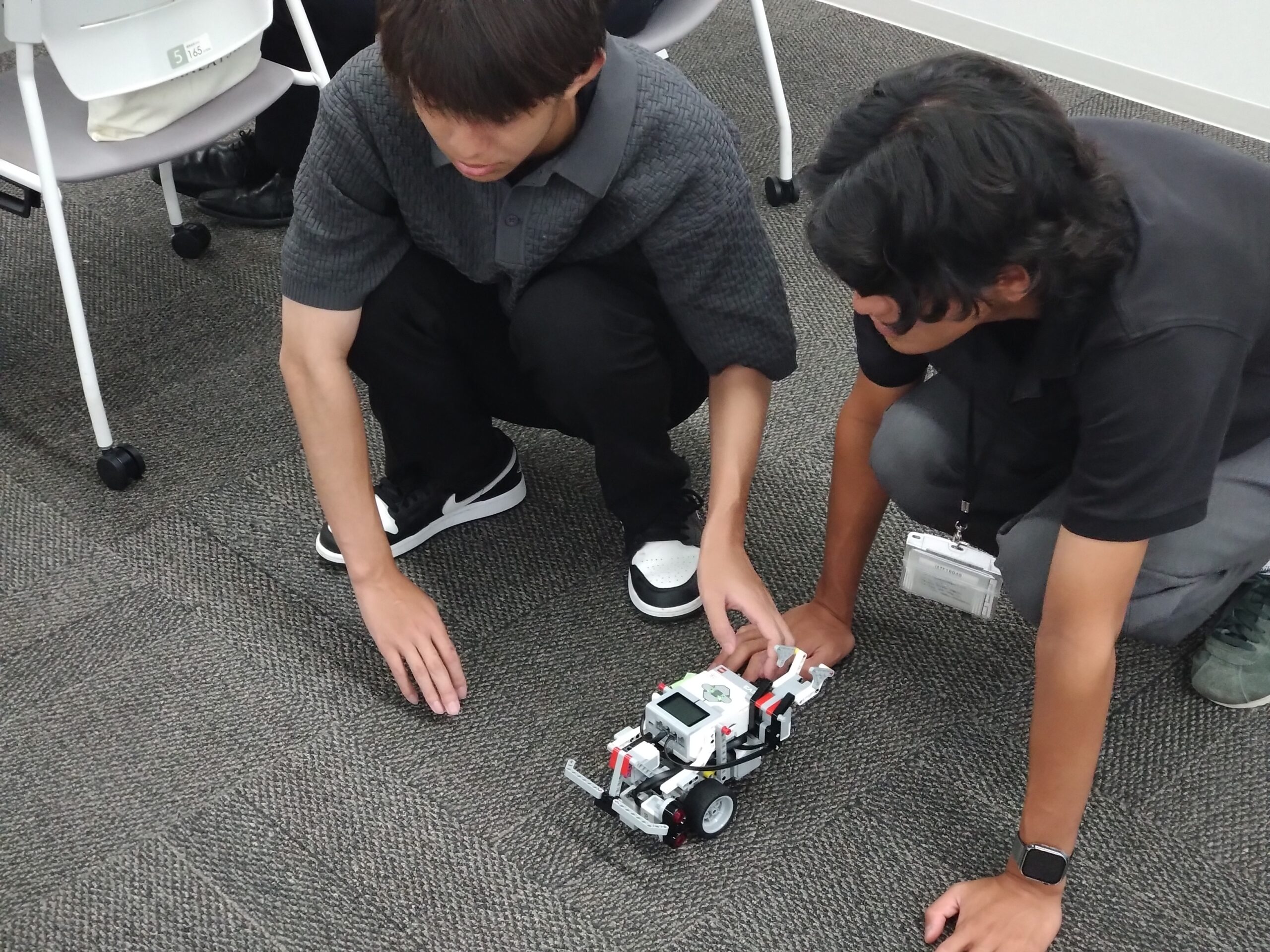

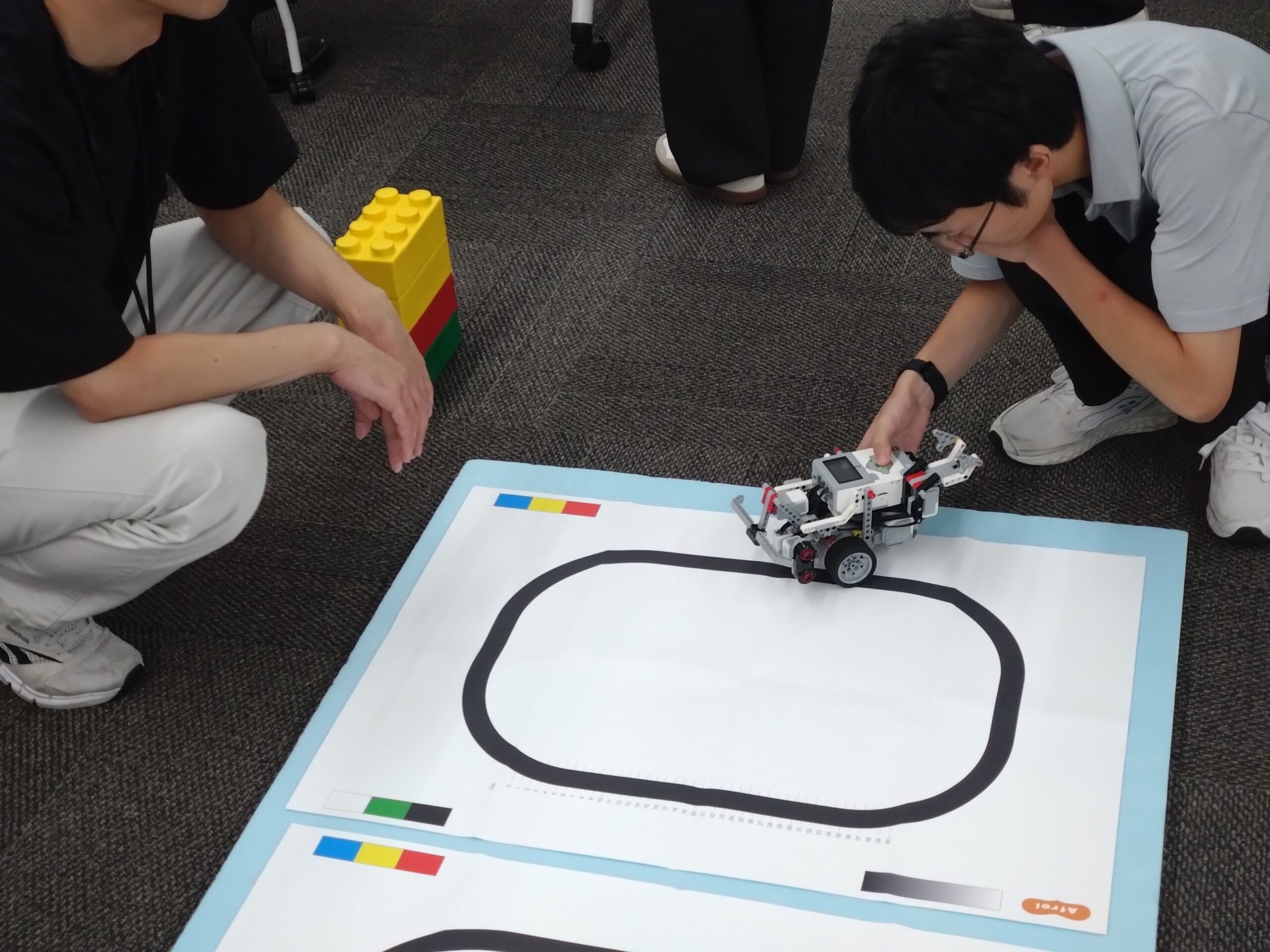

導入時から特命チームで半年をかけて議論し作り上げていった教育システムも、すべて最初から順調に進んだわけではなかったそうです。例えば、カリキュラムを検討していくなかで、理解度や習得度の向上に苦戦した課題の一つがシステム開発プロセスです。そこで取り入れたのが、ロボットを活用した研修でした。

「これまでのハードの開発プロセスとは異なるところもあり、机上の学習だけではなかなか理解度が上がらず、それは評価時のテストの結果にも出ていました。そこで、その改善のために取り入れたのが、ロボットを活用したシステム開発研修です。実際に目の前にあるロボットを使うことで、システムを見える化でき、ロボットをどう動かすのか、その結果どう動くのかを目に見える状態になることで、1週間という短い期間で開発プロセスを理解してもらうことができました。まず、開発プロセスがどのようなものかを経験してもらうことが主な狙いだったので、この研修を行った結果、テストの点数も良くなったことで、理解度が上がったことも数字として確認できました」と福森さんは様々な試行錯誤の一例を教えてくださいました。

また、進め方についても改善の連続だったようです。「カリキュラムを改善していくなかで、例えば、基礎教育に当初なかった回路などの学習を加えてボリュームを増やすことも多くありましたが、詰め込みすぎて理解が十分ではない状態で次に進めるということも起こってしまいました。そのため、クールダウンして職場に戻って自習したり、振り返る時間を作ったりすることで、学んだことを改めて理解する時間を作る工夫も行いました」と澤田さん。学ぶだけでなく、学んだことを定着させる時間の重要性についても語っていただきました。

量産品質の実現に向け

成長期としての環境整備を更に推進

自薦での参加も多い「愛三版ソフトウェアファーストの実践」に基づくリスキリング教育。愛三工業として重要度が増すソフトウェア開発を担う、その重責を認識し、モチベーションも高い参加者がさらに意欲を持てるよう、キャリアパスも寄り添い、一緒にベクトル合わせを行っていることも特徴です。

「リスキリング教育を始める前に、最初にキャリアパスも提示しています。教育目標の自立開発できる人財であるL2Aからマネジメント層を目指すのか、技術を極めていく上位のスペシャリストを目指すのかを3~4回の面談を重ねて、各人の将来も見据えて育成した人財が力を発揮できるようにしています。その上で、研修が進む中で、自分の評価と周りの評価を合わせこみ、しっかり次の姿が見える評価制度にしています。2年目、3年目で到達してほしい目標を本人と確認しながら進めています。」と福森さん。教育を受ける人の意欲や安心感を持ってもらう工夫についても伺うことができました。

今後について、伺うと福森さんから力強い言葉を頂きました。「2025年3月で最初の導入期である3年間を終え、目標の自立開発ができる人財になった方が出て、当初目標としていた3年で100名のソフトウェア開発体制もできあがってきました。2025年4月からは次の成長期の3年間を迎えます。今後は、グレード表など各種帳票を準備して管理できるようにする必要がありますし、自動テストの環境や評価環境、シミュレーション環境を整備することで、製品として量産品質をより担保していくことが重要だと思います。また、セキュリティなど新しい技術もどんどん入ってくるので、基礎研修と開発OJTも最新の技術動向を見据えながら、カリキュラムに加えていくことはやっていかないといけないと思います」。

半年の特命チームによるプロジェクトで構築された、愛三工業のリスキリング教育のシステムは、緻密なカリキュラム設計と学ぶ人への寄り添う丁寧な配慮、途切れることのない改善努力の賜物でした。

※愛三工業株式会社

※ETSS(Embedded Technology Skill Standards:組込みスキル標準)