STEAM教育

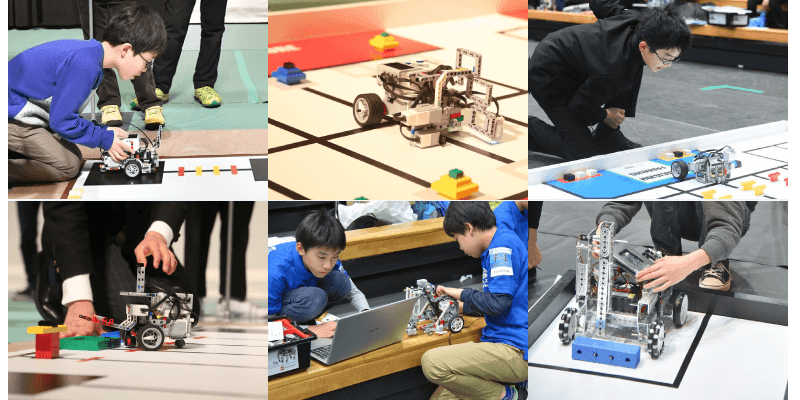

STEAM教育 ロボット国際大会の経験がケンブリッジ大での学びに通じている~WRO国際大会銀メダリストに聞く未来 前編~

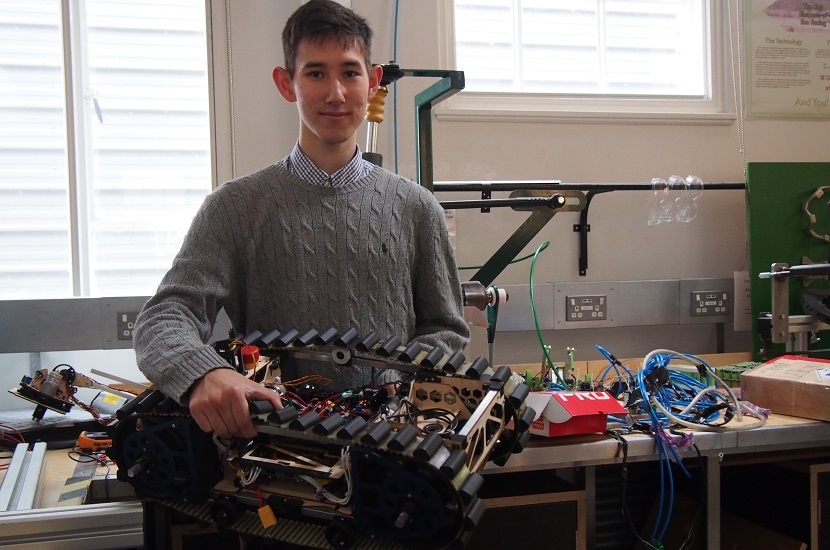

レゴ? マインドストーム?とともに成長してきた人々のストーリーを紹介する本記事では、英国ケンブリッジ大学工学部に通うユング開さんにお話を伺いました。小学生で出会ったロボットプログラミングの世界、国際大会での表彰、英国留学までの道のりをお伝えします。

STEAM教育

STEAM教育  プログラミング教育

プログラミング教育  コンテスト

コンテスト  技術情報

技術情報  コンテスト

コンテスト  AI

AI  STEAM教育

STEAM教育  ロボット活用事例

ロボット活用事例