全国でわずか2校しかない、「流通・マーケティング」と「情報技術」を掛け合わせた学びに取り組む専門学科、情報流通工学科を持つ広島商船高等専門学校(以下、広島商船高専)。

情報社会や地域ビジネスで活躍できる人材育成を目指す、同学科の情報技術の授業では、従来のソフトウェア開発であるウォーターフォール型開発手法の学習に加え、システム開発の主流になりつつある※アジャイル開発手法の学習も2024年度からソフトウェア開発のカリキュラムに導入しています。

その背景や授業設計の工夫について、流通情報工学科・准教授 岩切 裕哉先生(以下 岩切先生)にお話を伺いました。

現場に近い開発体験を積むために

アジャイル開発を授業で取り入れたねらい

– 流通と情報技術の双方を扱う、特色ある学科だと思うのですが、どのような授業を担当されているのでしょうか。

岩切先生「私が情報工学を専門にしているので、コンピュータに関することやプログラミング、ソフトウェア工学、ソフトウェア開発、課題解決型学習(PBL : Project Based Learning)を担当しています。特に、ソフトウェア開発については、座学と実践の両面から開発手法を教えています。」

– ソフトウェア工学、ソフトウェア開発の授業内容を教えてください。

岩切先生「ソフトウェア工学では、1~4年生を対象に、『要件定義』『基本設計』『詳細設計』『システム実装』『テスト』と進めるウォーターフォール型開発に沿ったチーム開発を教えています。PC上で完結する課題を用意し、開発ステップに沿って進むように調整しながら授業をしています。

また、アジャイル開発も取り入れています。学生に実際の開発現場の環境も踏まえた従来型以外のソフトウェア開発とその違いを体験してもらいたいと考えたのがきっかけです。」

– アジャイル開発を授業に取り入れている例は少ないのではないかと思いますが、どのような狙いがあったのでしょうか。

岩切先生「狙いは3点です。1点目は、限られた時間で確実にアウトプットを出す体験をしてもらうことです。学生はどうしても提出締め切り直前に課題に取り組むことが多いのですが、社会に出た時に求められる、より短い期間内で高い成果やアウトプットを出すためのスケジュール調整力やアウトプットが出ない時の対応力を養ってもらいたいと思ったからです。2点目は、密なコミュニケーションの重要性を改めて知ってほしいということです。アジャイル開発ではウォーターフォール開発に比べ、全員が役割を理解して関わることで、特定の学生に作業が偏ることもなく、より細かい情報共有と協力が求められるからです。3点目は、さまざまな役割に取り組んでほしいということです。他の授業では、例えばリーダー役が得意な学生は毎回同じ役割となる傾向にあります。同じ役割を続けていると、多面的に物事を見ることが難しくなるため、この授業では全員に毎回くじを引いてもらい、全員が幅広い経験を積めるように意識しています。」

ウォーターフォール開発とアジャイル開発を比較して学ぶ

広島商船高専版ソフトウェア開発カリキュラム

– ソフトウェア開発の授業はどのように行っているのでしょうか。

岩切先生「授業の全15回のうち、前半はウォーターフォール開発、後半はアジャイル開発の形式で進めています。各回くじ引きによりチーム分けと役割分担を行い、毎回新鮮な気持ちで取り組めるようにしています。前半では、学園祭展示品の制作を通じて、ウォーターフォール型のプロジェクトを体験します。後半は、毎回異なるお題に対してアジャイル開発の手法でプロトタイプを作成しています。」

– 開発で扱うテーマはどのようなものなのでしょうか。

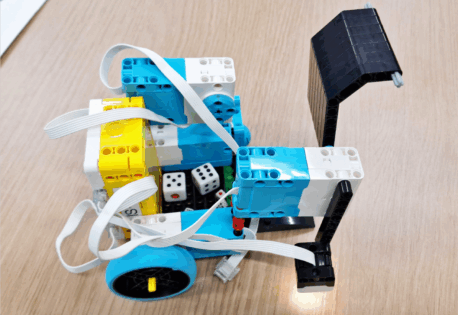

岩切先生「流通を踏まえた課題を取り上げることが多く、ウォーターフォールで開発する前半は、2024年度は『自動倉庫とコンベアベルトを組み合わせた荷物搬送システム』という課題に取り組んでいます。また、アジャイルで開発する後半では、配膳ロボットや遊園地の乗り物など、学生にとって身近なテーマを選定し、10~15分の短いサイクルで設計・実装・振り返りを繰り返す流れを実践しています。短時間でサイクルを回すなかで、すぐアウトプットを出せることを意識し、レゴエデュケーションSPIKE Primeも活用しています。レゴを使うことで、学生も生き生きと授業に臨んでいる様子が見受けられ、ソフトウェアだけでなく、ハードウェアの動きで目に見える形にすることが学びを深めると感じています。」

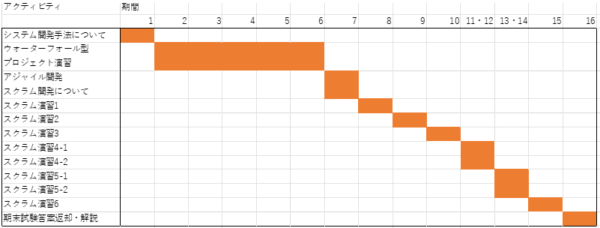

広島商船高等専門学校 流通情報工学科 学校認定科目 ソフトウェア開発※2

<ガントチャート補足>

システム開発手法について:

様々なシステム開発手法について理解する

ウォーターフォール型プロジェクト演習:

学園祭の展示物をチームで作成する

スクラム演習:

アジャイル開発手法の一種であるスクラム開発で

1コマごとに1テーマ、授業時間内にアウトプットを出す

テーマは配膳ロボットやはたらくくるま、遊園地など

4-1・4-2、5-1・5-2は、2コマ連続で授業を行う

少人数チームで取り組み、

「走りながら学ぶ」を実践して学生が身につけた力とは

– 授業を通して、どのような点で学生の変化を感じましたか。

岩切先生「チーム内での会話が増え、スクラムの進め方が徐々に洗練されていきました。1サイクルを回した後に次はどのように改善案を出したらよいか、その改善案に対し、どのように優先順位を付けて対応していくか判断し、実行する力がより身についたのではないか、と感じます。

また、その他の授業と比較して、プログラミングが苦手な学生も楽しそうに積極的に参加する姿が見られ、全体の活性化にもつながっています。」

– 今後取り組んでいきたいことはありますか。

岩切先生「現在は授業終了後の振り返りレポートで成果を評価していますが、スクラムマスターなどの役割ごとの評価が難しい点も感じています。

今後は、それぞれの役割なども踏まえて、総合評価していきたいですね。」

現場のリアルな実践に根差した授業のデザインは、企業での人材育成にも応用できる要素が多く含まれています。教育とビジネスの現場をつなぐ例として、参考になる取り組みだったのではないでしょうか。

<配膳ロボット>

<配膳ロボット>

<遊園地>

<遊園地>

<はたらくくるま>

※1 Digital.ai「State of Agile Report」

※2 広島商船高等専門学校「ソフトウェア開発」シラバス

※SPIKEプライム