1978年に株式会社安川電機のIT部門から分社化し、設立された株式会社YE DIGITAL(以下、YEデジタル)。IoTやAIなどの先進技術でお客様の課題を解決する同社では、今後の事業拡大に向けて人材育成に力を入れています。その取り組みについて、管理本部人事総務部の吉住和也さん、鶴留麻由さん(以下、吉住さん・鶴留さん)にお話を伺いました。

人材育成の理想像は?

YEデジタルが考えるエンジニア像

– YEデジタルの具体的な事業内容を教えてください。

吉住さん「現在、当社では3つの事業を展開しています。1つ目は、ビジネスソリューションです。企業の経営資源を統合、管理、運用するために必要な業務システムであるERP(Enterprise Resource Planning:統合基幹業務システム)を中心に、システムを提供しています。2つ目は、物流システムを主体とするIoTソリューションです。倉庫自動化に特化したWES(Warehouse Execution System:倉庫実行システム)を中心に、物流倉庫業務の計画・指示・実績管理・シミュレーションまで幅広く、物流DXをサポートしています。3つ目は、サービスビジネスです。各サービスの運用や保守などを行っています。現在はビジネスソリューションが売上の中心ですが、今後はIoTソリューションをより伸ばしていきたいと考えています。」

– 今後の事業成長に向けて考えておられる、ソフトウェア人材の理想像を教えてください。

吉住さん「当社がソリューションを提供する市場では、企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)へのニーズが急増しています。お客様が抱える課題を解決するには、単に技術力を持つだけでなく、ビジネスを深く理解し、最適な解決策を提案できる人材が不可欠です。このため、私たちは教育に力を注ぎ、『お客様のDX化に貢献できる人材』を早く育成したいと考えています。実践的なOJTや研修を通じて、若手社員が早期に戦力となり、お客様の期待を超える価値を提供できるよう、全社でサポートしていきます。」

– 他社に負けない人材を育てるために、目標として掲げていることは何でしょうか。

吉住さん「意図的・計画的に社員の成長スピードを早めることを目標として掲げています。従来、1人前になるまで約10年かかっていたところを、5年で1人前にしたいというのが全社的な目標となっており、ここ3~4年はその目標に取り組んでいます。」

「成長のものさし」と「育成カルテ」で

成長スピードの最大化を目指す

– 育成期間を1/2にするというのは大変なことだと思うのですが、何を変えたのでしょうか。

吉住さん「入社3年目までを対象とした社員教育施策の導入です。定期的に研修を実施することはもちろんですが、各部門に育成担当者を任命し、若手対象者との定期的な面談を実施する取り組みを行っております。基本的には実践を通して学ぶOJTを進める体制の強化となりますが、対象者と育成担当者が一緒に次のステップのための具体的な目標を設定の上、定期的な面談で目標の達成状況を確認し、次のアプローチを決めるようにしています。」

– 育成、達成目標の設定は、どのように進めているのでしょうか。

吉住さん「先ほどお話した進捗をフォローしていくために、当社では新たに2つのツールを導入しました。1つ目は『成長のものさし』で、若手対象者に求められているゴール(期待・役割)を具体的に明確化しました。これまで、何ができれば次のステップに上がるのか曖昧だったのですが、これを明確にすることで、対象者自身で目標の可視化が可能になり、目的意識を持って取り組んでもらえるようになりました。2つ目は『育成カルテ』です。対象者が自身の現在地(知識・スキル・意識)を知ることができ、1つ目の成長のものさしと照らし合わせることで、どのような道筋で成長していくか、成長のプロセスを具体化します。具体的には『どんな仕事を活用して』『どんな知識・スキル・意識を身につけてもらうか』といったことを計画します。対象者自身の評価と客観的な育成担当者の認識を定期的に面談し、すりあわせることで目標とアプローチを明確にすることができるようになっています。」

– 目標設定や評価は、企業、教育現場を問わず、悩みが多い部分だと聞いています。

吉住さん「この取り組みを始めて最初の目標設定時は、非常に苦労しました。外部の専門家に支援を仰ぎ、一般的に使われている各役割の段階ごとの目標設定サンプルを使って各部門で業務に合うように改変してもらいました。また、導入時も各部門に負担がかかっていたので、定着するまで苦労しましたね。」

経験者・未経験者、理系・文系を2人1組で

新入社員は“混ぜて育てる”

– 先程は既存社員の方への教育方針についてお話しいただきましたが、新入社員の方への教育ではどんな研修をしているのでしょうか。

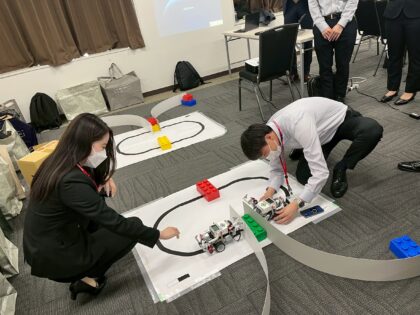

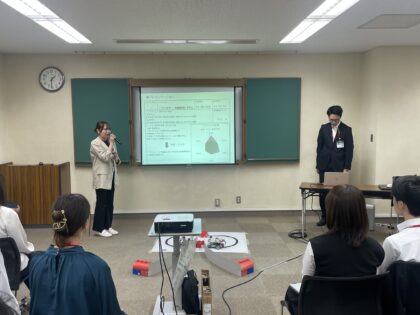

吉住さん「新入社員研修では、まず入社1週目で社内に関する基本的な知識を得た後、2週目でソフトウェア開発体験研修※に入ります。この研修では、配属後の職種に関わらず、新入社員全員にレゴ® エデュケーション SPIKE™プライムを使って、Scratchで物流システムをゼロから開発することで、ソフトウェア開発の全工程を体験してもらっています。」

– 新入社員全員がソフトウェア開発体験研修を受ける狙いや工夫を教えてください。

鶴留さん「狙いは大きく3点です。まず、文系出身者の新入社員も多いなかで、プログラミングや技術への苦手意識を払拭し、『ものづくりは楽しい』と前向きに感じてもらうこと。次に、プログラミング経験者にとって、見落としたりしがちな基礎工程の重要性を再認識し、知識の再定着を図る狙いがあります。最後に、2人1組で開発・発表を行う過程を通じて、同期のつながりを深め、協働意識や主体性を育むことです。加えて、当社が大事にしている『お客様本位に徹し、お客様が必要とするものをつくる』という視点を学ぶことで、今後の業務に活かせるマインドの醸成につなげています。この研修に限らず、理系・文系を分けずにペアを組んでもらっており、お互いに教え合ったり、それぞれが得意なことを発揮したりすることで、協力してアウトプットを出せる環境を作っています。」

<ソフトウェア開発体験研修の流れ>

・開発環境の把握

・レゴ® エデュケーション SPIKE™プライムを使った課題実践

・振り返り

– 育成方針や研修内容を伺ってきましたが、最後に、今後の展望を教えてください。

吉住さん「若手社員にも、外部研修の場を提供していきたいですね。中堅社員以上では他社との合同研修も一部実施しており、社外との交流が刺激になっているようです。若手にもそうした経験を提供することで、自発的な成長を後押しできると考えています。」

文系・未経験の若手社員にも配慮した研修設計は、学校教育の授業設計にも通じるものがあります。企業における人材育成の工夫は、企業、教育機関を問わず、学びの現場に新たな示唆を与える好例になるのではないでしょうか。