2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030のアジェンダ」に記載された国際目標、SDGs(持続可能な開発目標/Sustainable Development Goals)。17のゴール、169のターゲットに対し、さまざまな企業が達成に向け、自社の事業と関連付けながら活動を進めています。その活動のなかから、事業とのつながりを意識してもらうことで、社員がSDGsを自分事化できるようになる取り組みを進めている、アルプス システム インテグレーション株式会社(以下ALSI)広報の田代竜馬さんにお話を伺いました。

さまざまな材料を集め、わかりやすく伝える施策を試行錯誤

ALSIは、製造業のグループ会社として、自社のIT事業を通じてSDGsへの取り組みとして何ができるのか、検討を重ねていました。「2020年代に入り、日本でもあらゆる業界でSDGsへの取り組みが進み始めましたが、その流れを横目で見ながらも、自社に何が必要で、どのような取り組みが適切なのか、議論が続いていました。」と田代さん。そのような環境のなかで、SDGsを2022年度から3年間の重点事項と位置付けることをALSIとして決め、広報が推進役となったことで、その活動が動き始めました。田代さんは「社員に必要性をわかってもらいにくいのではないかという課題感があったので、まずはSDGsと各部署のつながりを感じてもらい、提供するサービスを通じて社会や環境に貢献していることを整理してもらえるように、企画や資料の準備を進めていきました。また、国内におけるSDGsの認知度推移や、教育現場でのSDGsテーマの本格化、サステナビリティ情報開示の国内外動向など、さまざまな調査データや事例を共有することで、SDGsに取り組む必要性への理解や認知度が社員のなかで高まってきたことも追い風になりました。」とお話しくださいました。

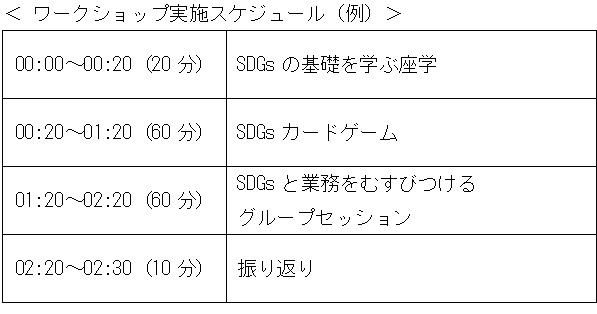

一方で、具体的にどのような取り組みがよいのか、その形を作っていくなかでは試行錯誤の連続だったそうで、業界内での先行事例を調べながら、社内外でSDGs関連の情報を収集したり、テレビやネットで取り上げられる身近な話題などを材料にしたりしながら、最終的に集合研修型のワークショップという形に落ち着きました。「活動の設計は、SDGsの基礎を学ぶ座学だけでは、社員が自分事化し、仕事に取り入れることまでは難しいのではないかと考えたので、ワークを取り入れ、さらに、自分の仕事と関連づけて考えてもらえるよう、グループディスカッションと発表を加えた3部構成で企画しました。また、外部専門家の方からも助言をいただき、客観的に組み立てられたことも良かったと思います。」と実施したワークショップの構成を考えた過程を田代さんはお話くださいました。

座学、カードゲーム、グループディスカッションを組み合わせた

独自のSDGsワークショップ

3部構成のなかで、最適な模擬体験ができるツールを探しているときに出会ったのが、2030SDGsカードゲームを使ったワークだったそうです。「自社内で完結することも考えたのですが、社内の一部門である広報だけで、ワークショップを考えて運営するのは限界があると感じていました。そのなかで、外部のコンテンツを取り入れることを検討していた時に、全体の構成に適した内容だと感じ、このワークを導入することにしました。また、実際に取り組んでみると、社外の認定講師による円滑なファシリテーションのもと、考えるきっかけを適時与えてくれるので、社内外での連携の重要性やさまざまなことに目を向けて意識することができ、また、一人ひとりがぼんやりと捉えていたSDGsに関する気づきや視点を得やすいことがとてもよいと感じました。」と取り入れた理由を田代さんは教えてくださいました。

ワークショップの構成要素が決まった後は、実際に広報を含めてトライアルを実施。その結果、SDGsを社内に浸透させるワークショップとして成立すると、推進部門である自分たちが体感できたことで、本格的に社内へ展開することになったそうです。その過程について田代さんは「カードゲームを取り入れると、ゲーム要素が強く、遊びではないかと言われたこともありましたが、実際に体験した役職者をはじめ、トライアルの結果報告を行った経営層にもSDGsを考える方法として、このワークショップが有効だと理解してもらえたことがよかった。」とのこと。社内に本格展開後は、「楽しんで学ぶことができた」「自分の仕事がSDGsに貢献していることを知ることができた」などの声がアンケートで寄せられるなど、社内でSDGsへの理解が深まっていくことを感じると同時に、その窓口が広報だと認知されることで、SDGsに関わる様々な事例や相談も集まるようになってきたそうです。「SDGsを推進したことで、『SDGsの観点を盛り込んだ提案をしたい』との事業担当者からの相談や、取引先企業から調査やヒアリングなどへの対応が必要になった時に、会社としての取り組みをスムーズに回答できるようになったことで、啓蒙活動からステークホルダーとの関係づくり、事業活動への貢献にもつながってきていると感じます。最近では、大田区の『SDGsおおたスカイパートナー』に認定されるなど、成果を感じる場面が増えてきました」と田代さんはこの活動の効果を話してくれました。

|

|

社内から社外へ、SDGsに関わる活動を外部と連携しながら拡げる

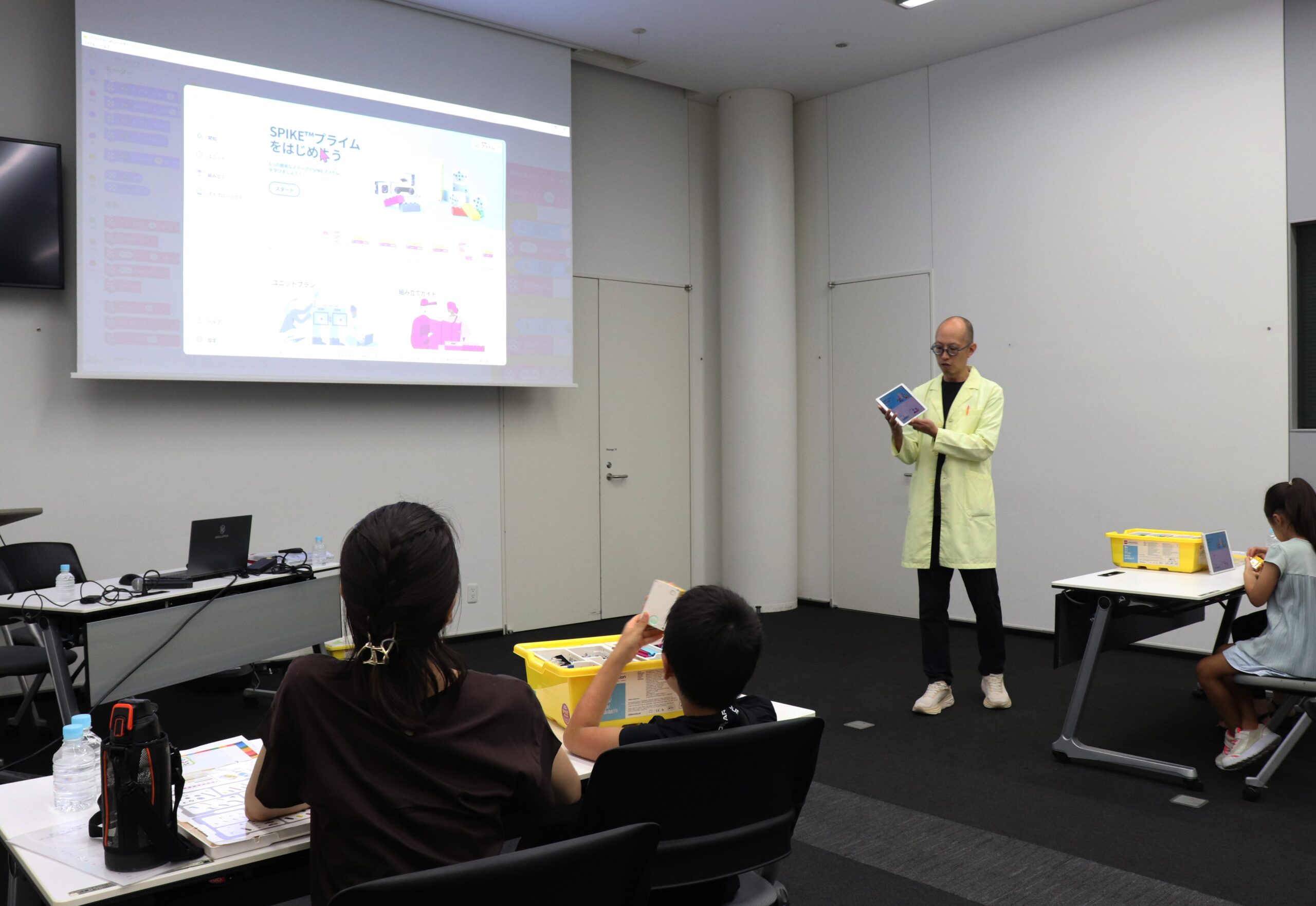

ALSIでは、社内向けにこのワークショップ以外にも、個別の製品やサービスとSDGsを関連づける企画や、社内報・社内ポータルサイトでの情報発信なども行っていますが、社外向けには、地域に向けて実施している子ども向けの取り組みにも力を入れているそうです。「加盟している企業コンソーシアム『SDGs研究所』などの協力のもと、未来を担う子どもたちとITとの接点を創出するイベント『こどもあそびまっぷ』を2023年と2024年に実施させていただきました。参加者の反響もよかったことや取り組みの意義を踏まえ、他の拠点や自治体、外部団体などと連携することでより拡げていき、継続していくことも考えています。」と田代さんに今後の展望を語っていただきました。

試行錯誤から重点項目として設定することによる動き出しのステップ、実際の活動内容の作り方など、さまざまな企業、団体でSDGsへの取り組みを始める時の参考になるお話だったのではないでしょうか。

|

※アルプスシステムインテグレーション株式会社

サステナビリティ情報ページ

※外務省 SDGsとは

※2030SDGsカードゲーム

※SDGsおおたスカイパートナー

※こどもあそびまっぷ