1938年に創業した自動車部品の製造、販売を行う愛三工業株式会社(以下、愛三工業)。部品というハードを中心に成長してきた同社は、自動車を取り巻く市場環境の変化に対応すべく、「ソフトウェアファースト」を掲げた人財育成を進めています。その取り組みを電動システム開発本部の福森英夫さん、澤田真さんにお話を伺いました。

進む車のスマホ化に対応する

ソフトウェア人財を基礎教育とOJTで育成

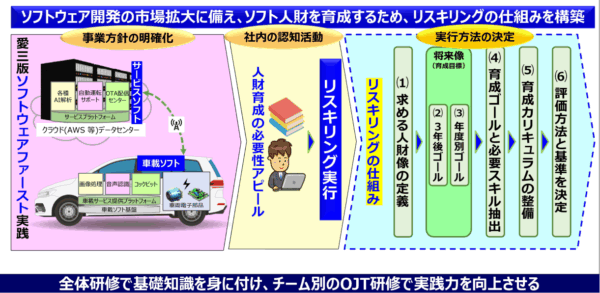

昨今、車のスマートフォン化やSDV(Software Defined Vehicle)が進展しています。車内のスイッチは液晶パネルに置き換わり、スマートフォンでデジタルキーを操作して車の鍵を開けることも可能になるなど、自動車のIT化が加速しています。これに伴い、ハードウェア技術者だけでなくソフトウェア技術者の重要性も高まっており、各企業では従来の業種・職種にとらわれない新たな知識の習得が求められています。愛三工業では、この市場環境の変化に対応するため、事業方針として「愛三版ソフトウェアファーストの実践」を掲げ2022年から3年間の計画でリスキリングを推進しています。

「パソコンがインターネットにつながった時と同じように、通信モジュールが実装されてネットワークにつながり、自動車で扱う情報量が増えることが予想されていましたので、自動車部品の製品開発においてもソフトウェアのウエイトが高まってくることは明白でした。そこで、この状況に対し、まずは求める人財像、育成目標を『車載システムが自立開発できるレベルのスキルを有する人財』と明確にし、専属メンバー3名による特命チームを立ち上げ、約半年を掛けて育成計画を立案しました」と、計画、実施を主導した福森さん。従来、開発・製造している自動車部品にソフトウェアも組み込んだ付加価値のあるシステムとして提供できる体制構築に向け、2022年より教育計画が実行されました。

その計画により育成を目指すソフトウェア人財として、ソフトウェア職種を設けた新卒、そして、リスキリングに自ら手を挙げたエンジニアが対象となりました。リスキリングの参加者について、福森さんは傾向や教育で意識していることを次のように話してくださいました。

「リスキリング教育に参加している社員は、社内の各部署から出ていますが、約7割が自ら上司に申告し、参加してくれています。各人のバックボーンもさまざまでスタート位置も人によって違います。それを踏まえ、“人財を育てきる”ことを念頭に、押し付けではなく、一人ひとりに寄り添った教育を進めることを意識しています」。

ソフトウェア技術の事業へのインパクトと教育計画・内容への安心感から、1回目の募集と比べて2回目の募集は自薦の人数が増えているそうです。

知識習得と実践OJTを繰り返すカリキュラムと

年次ゴールを明確にした評価の仕組みで自他ともに成長を実感

2022年からスタートした「愛三版ソフトウェアファーストの実践」を実現する教育計画は、導入期、成長期、成熟期と3年ごとに期間を区切り、最初の導入期で100名のソフトウェア開発体制を整えることを目標に実施されました。そこで気になるのがどのようなカリキュラムを、どのように作っていったか。ここについて、福森さんに次のように教えていただきました。

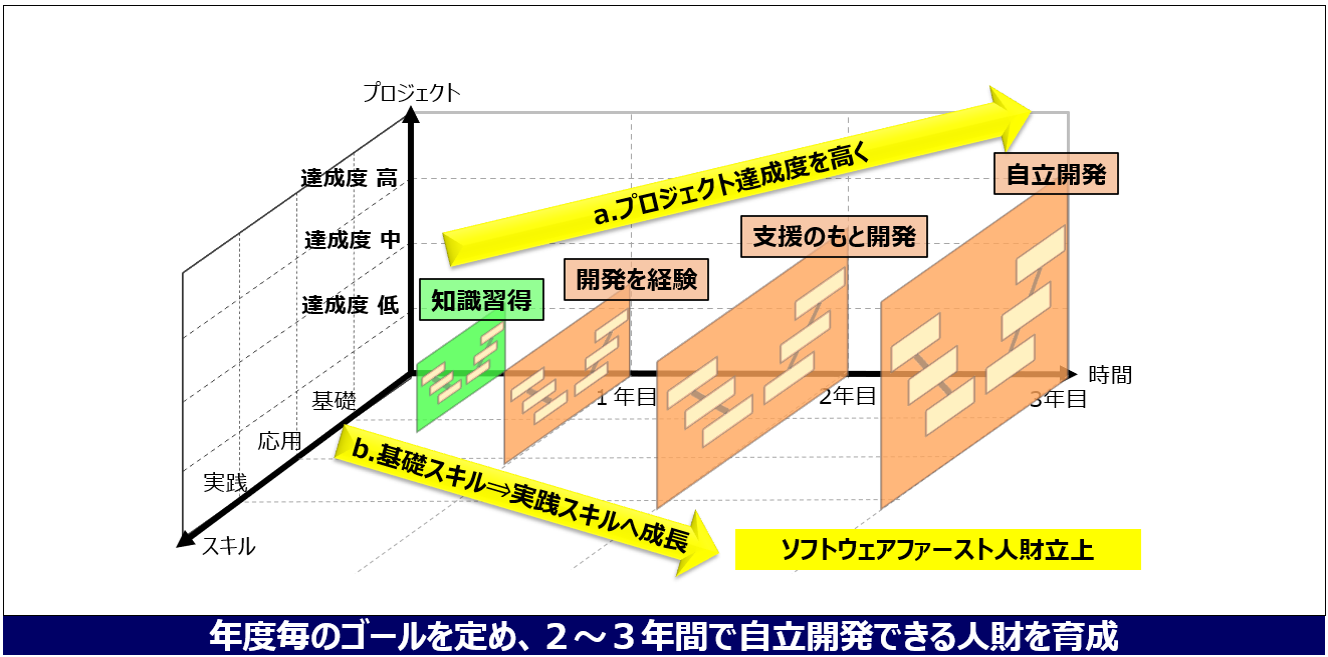

「3年間の目標だけでなく、毎年ゴールを設定した上で、そこまでに身に付けるべきスキルを分解して列挙し、基礎知識を習得する『基礎研修』と実践力を養う『開発OJT』のサイクルを回すカリキュラムを構築しました。毎年のゴールは、1年目は知識習得後に開発を経験する、2年目は支援のもと開発できる、そして3年目は自立開発と設定しています。基礎知識の習得と実践するOJTを交互に繰り返し、それぞれの間で評価を行うことで、理解度や習熟度を確認しながら、確実にスキルアップできるようにしています。どちらの内容も、かなり議論をしながら構成していきましたが、現場の様子を見ながら、都度、変更、改善を加えて、今の形になりました。例えば、ソフトウェアを理解してもらうために、要求と実装のどちらから入るのか議論しましたし、OJT研修で扱うテーマは、答えを予め用意している仮想テーマから始めましたが、思うような結果が出なかったため、実際の開発に沿ったテーマに変更するなど試行錯誤の連続でした」。その結果、ソフトウェア人財が確実に育ち、当初の3年で100人体制という目標も実現できるようになったそうです。

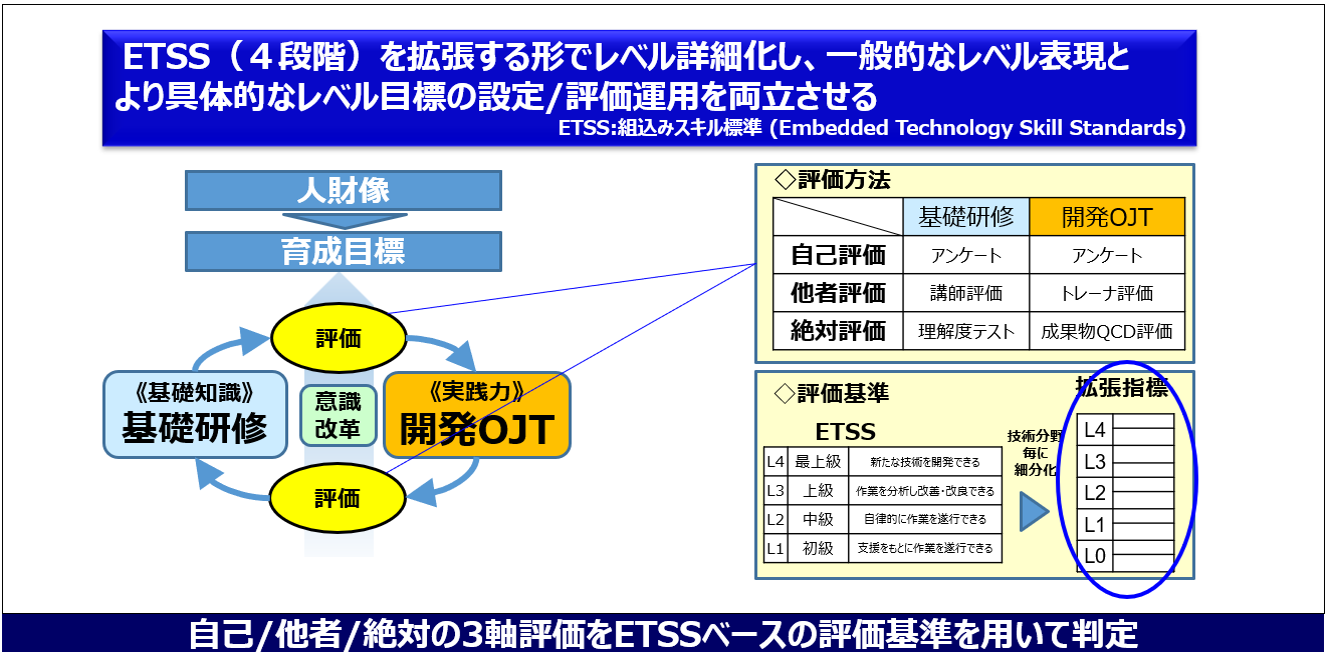

また、リスキリングに挑戦した参加者の97%が目標としていた技術レベルに到達したそうです。愛三工業では、目標と到達度について、情報処理推進機構(IPA)が策定している組込みスキル標準(ETSS)を拡張し、L0~L4それぞれABランクを定義の上、L2Aに到達した社員を、仕様書を理解し、実装できるスタートに立てる自立開発できる人財と定義しています。明確な指標と目標を定め、育成状況がわかりやすい仕組みとなっていますが、それだけでなく、目標達成に向けたフォローアップ体制も充実しています。その体制について、澤田さんは「大学の協力のもと心理的不安を捉えるアンケートや、各個人の工程単位の強み弱み、これまでのテストの点数を分析した重点強化項目の洗い出しなどを踏まえ、メンタルとスキルの両面で運営スタッフによるフォローアップを行っています」とお話くださいました。

(後編に続く)

(後編:https://learninglab.afrel.co.jp/post-8238/)

※愛三工業株式会社

※ETSS(Embedded Technology Skill Standards:組込みスキル標準)