2017年の学習指導要領改訂では、教科間の連携や「学びの質」の重視が打ち出され、その一環として技術・家庭科も見直されました。技術・家庭科では、生活や社会との関わりを意識した実践的な学びを強化し、とりわけ「情報活用能力」をすべての教科に共通する基盤的な力と位置づけています。こうした流れの中で、技術科にも情報技術との融合が求められるようになりました。

技術と情報を組み合わせた学習を積極的に推進する追手門学院中・高等学校、技術・家庭科主任の松下恭平先生(以下、松下先生)にお話を伺いました。

「どこでも学べる」校舎で、まずはやってみる

多様な人たちと現実問題に触れ、実感し、学びを循環させる教育環境とは

今年創立75年を迎える追手門学院中・高等学校は、中高一貫校として「自ら考え、他者と協働し、判断する力」の育成を大切にしています。学びの基盤には、4つの学習スタイルを循環させる仕組みがあります。

- 個別型学習:ICTを活用し、主体的な学びを実現する

- 協働型学習:仲間と教え合い、議論を通じて考えを深める

- プロジェクト型学習:自分の関心や現実社会の課題に向き合い、教科横断的な知識やスキルを生かして探究することで、問題解決力と主体的に学ぶ姿勢を育む

- リフレクション:学びを振り返り、定着させる

この4つを組み合わせ、学びを循環させる仕掛けを設けています。また、校舎にも工夫が施されており、扉を開放した教室、各フロアに配置された本棚などにより「どこでも学べる」環境が整えられています。

グループ活動とグループ運営を根幹におく

準備と改善を重ねる技術カリキュラム

中学・技術の授業を長年担当している松下先生は、「生徒に楽しく学んでほしい」「自分が行動することでいろいろなものが変わるということを生徒自身に感じてもらいたい」という想いを第一に、授業を設計しています。学年ごとにテーマを変え、1年次は身近な不便を解決するものづくり、2年次は協働的な取り組み、3年次は社会との関わりを意識した課題に取り組むなど、段階的に学びを広げています。

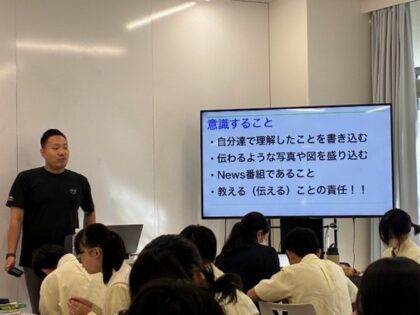

そのなかで2年次では、エネルギー変換や送電など調べることが多く、技術で取り扱うテーマと親和性のある「発電」を題材にし、「報道番組」という形でアウトプットを出す授業を行っています。報道番組という成果物にした理由を伺ったところ、「1年生の時に、木材や金属などをグループで調べて発表してもらいました。調べ学習は、結果のまとめとしてグループで活動しても同じような内容をまとめて発表するということが多いため、それ以外のアウトプット方法を検討していました。そんな時、自分自身がテレビ世代だったこともあり、人に何かを伝える方法として、テレビの報道番組を思い浮かべ、授業に取り入れることにしました。」と、松下先生はお話くださいました。

授業は半期で8コマ。1班4~5人に分かれ、前半は調べ学習、後半は報道番組づくりを行います。前半の調べ学習では、発電の仕組みや最新情報、メリット・デメリットなど必要なことは漏れることがないよう、ワークシートを使って調査します。そのなかで松下先生が重要だと伝えているポイントは、「その分野のプロになること」と「班としての視点を持つこと」。メンバーを巻き込み、話しあいながら班としての考えに集約していくことで、同じテーマでも発表内容が画一的にならず、議論やそれぞれの役割も活性化していくそうです。

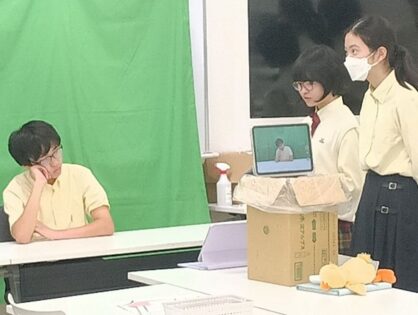

後半の番組制作では、基本的なテンプレートを渡すものの、ナレーター、リポーター、発電所の所長、発電所の近くを通る人など役割を生徒が自由に設定し、各班で制作した台本をもとに撮影します。撮影・編集の時間は、あえて短めに設定。「短い時間だからこそ、どのように時間を使うか考え、工夫しようとする姿勢を育てたいですね」と、松下先生はその意図をお話してくださいました。

教育効果として、生徒同士で学び合い、成長する機会になっていると感じているそうです。松下先生によると、最後に各班の動画を鑑賞し合うことで、発電の仕組みや種類を学ぶだけではなく、「分かりやすく伝えられているか、班としての視点が分かる編集になっているか」を確認し、自分たちで作った動画を振り返る機会にもつながるそうです。また、評価については、活動や動画制作に関わる項目に加え、班内の生徒同士で評価する項目も授業前に提示することで、メンバーによる活動の差が出にくくなり、授業の活性化にもつながる方法を採っています。

この授業は、人とのコミュニケーション力、関わり方を育むために、班長を指名する際に、普段あまり積極的に発言をしない生徒にクラス担任の教員と相談して任せるなど、役割や班運営のなかにも学びの機会を得られるように設計しているそうです。班長を任された生徒も、最初は不安を感じつつも、授業を進めるうちに仲間をまとめる力を発揮する姿が見られるようになった時など、生徒一人ひとりの変化や成長を松下先生ご自身が実感できることも、新しい手法を取り入れた授業を作るモチベーションになっているとのこと。

撮影時には班ごとに教室を準備して作業に集中できる環境を整えたり、フォーマットを用意したりするなど導入前の準備や、毎回の授業のなかで気づいた改善点を次回に生かすPDCAサイクルの実践など、常により良い授業に向けた取り組みのお話を伺っていると、授業を受ける生徒の楽しんで学ぶ姿が浮かびました。

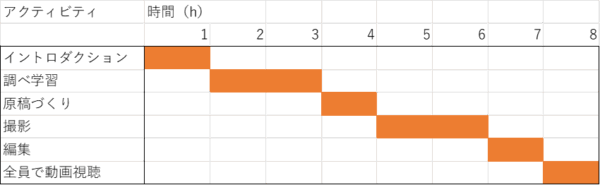

<追手門学院中学校 中学技術(2年生) カリキュラム>

<ガントチャート補足>

実施しているのは、中学2年生。時数は週1限

調べ学習について:

ワークシートをもとに発電の原理、エネルギー変換、最新情報やメリット・デメリットなどを班内で役割を決め、調べる

原稿づくり・撮影について:

ナレーター・リポーター・工場長・通りすがりの人など、班内で自由に役割を決める。撮影ではグリーンバックを活用した動画合成についても紹介

動画視聴について:

全員で班の作品を視聴する。その後、班の生徒同士で評価し合う

より今の時代、生徒に合った授業の形へ

トレンドを取り入れた発表の方法を模索

今後は、生徒たちがやって良かったと思ってもらえるようにテーマや調べたこと、考えたことをまとめる方法についてアップデートを考えているそうです。「報道番組を作るというまとめ方に対して、『報道番組って、そもそもどんなものだっけ?』『見たことがない』という声も生徒から聞きます。今、生徒たちが目にする動画は、SNSなどのショート動画が多くなってきているので、今のメディア事情に合わせて、縦のショート動画でまとめる、短時間でも分かりやすく伝えられることを考えてもらうなど、授業の内容はさらに工夫していきたいと考えています。どんな形でも、生徒たちが『自分たちの手で何かを世の中に伝えられた』と感じられる瞬間をつくっていきたい。そんな思いで、授業の形を少しずつ進化させていきます。」と、今後の展望についても伺いました。

「発電×報道番組」は、知識の習得だけでなく、調べる力・伝える力・協働する力を育てる取り組みでした。情報技術の教育が進む今、生徒が調べたり、考えたりしたことをまとめる、発表する方法は、探究学習をはじめ生徒が発表する機会が増えている教育現場で参考になるのではないでしょうか。