工業系高等学校では、大学進学志向の高まりを背景に、普通科系高等学校への進学傾向が強まる一方、加速する技術革新のスピードに対し、実習設備の更新が追い付かないといった課題があります。また、工業系高等学校の強みや魅力が中学生とその保護者等に十分伝わっていない点など、工業系高等学校を取り巻く環境は厳しいとの認識が自治体にも広がっています。

こうした状況のなか、「工業系高等学校の役割とあり方」※の議論が大阪府でも行われ、それを踏まえ、先進技術教育を展開する各学校を指定し、教育を充実させる取り組みが始まっています。今回は、そのなかでもAI教育を推進する学校として指定を受けた、大阪府立淀川工科高等学校・電気系の水野秀哉先生(以下、水野先生)にお話を伺いました。

自主性、積極性を発揮する生徒を生む

先輩の姿を見て学べる、教員が支援する教育環境

大阪府立淀川工科高等学校は「生徒が主役!生徒の力を伸ばし、確かな進路を実現」「自ら考える、スペシャリストをめざして」をスローガンに掲げ、生徒たちが自主的に実践力をはぐくむことを重視している特色のある学校です。生徒が自ら自主的に考えて動いている結果が、機械系では旋盤技能検定や全国規模のモノづくりコンテストへの出場、電気系では電気工事のものづくりコンテストで大阪府代表として近畿大会に毎年出場するなど顕著な成果にも結び付いています。生徒たちが自主的に実践できる取り組みについて、水野先生は「教員は、機会の提供や動機付けなどのサポートはしているものの、強制的に活動させることはありません。比較的自由な校風であり、先生ごとに指導する内容が違うこともあるので、先輩たちの動き方を見つつ、参考にしながら自分で考えていくことで対応力を身に付けているように思います。その結果、生徒自身でコンテストへ応募するなど、主体性をもって積極的に取り組む姿勢が生まれています」と、話してくれました。

将来活かせる経験を見据え

AI学習の教材にロボットアームを選択

令和2年に大阪府のAI教育推進校として同校が指定を受けたことで、AI教育の準備が始まりました。AIのなかでも、画像認識を軸に教材を探していたところ、画像認識を活用した自動運転、衝突回避を行うロボットカー、同じく画像認識を活用した異常検知を行うロボットアームが、教材として候補に。工業系高等学校ならではの視点で、卒業後に役立つことを考慮し、ロボットアームを選択したそうです。「卒業生の5割近くが製造業に就職することを考えると、生徒の将来に役立つ、社会に出た際に高校で学んだ経験が活かされるようにしたいと思いました。AIを学んだことがある、触れたことがあるという経験が生きるとしたら、工場で進むロボットで画像認識をし、異常検知するなどロボットアームを活用したAI授業だと考えました。」と、導入に当たって考えたことをお話してくださいました。

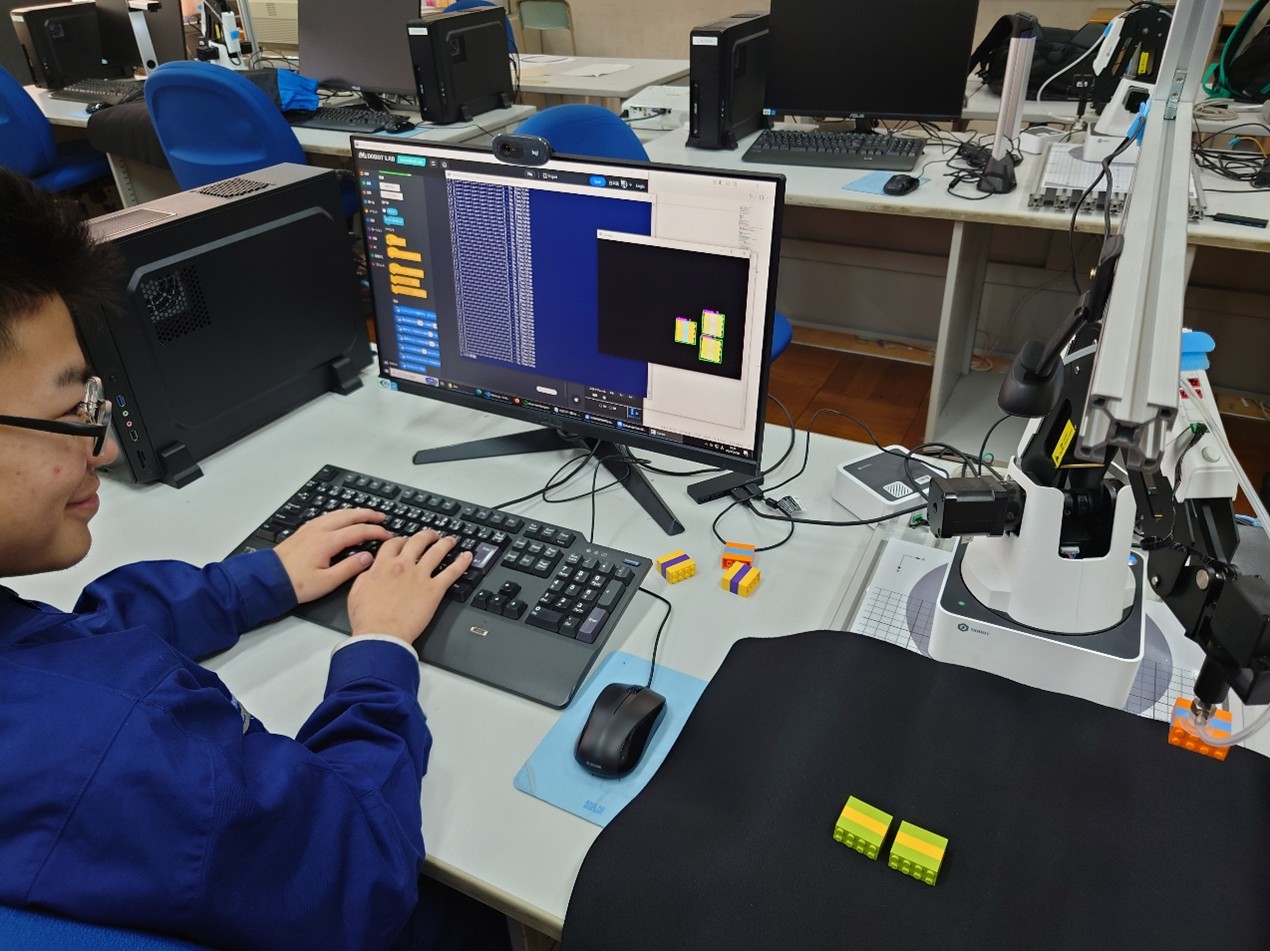

また、今回のAI教育を進める前から、実習でロボットアームを使っていたことも踏まえ、3年生に対し、「DOBOT Magician®」を使ったAI×画像認識によるピッキングを授業に取り入れています。

教育効果を高める台数が導入できる

学校教育に最適な堅牢性、簡易性がある「DOBOT Magician」

同校では、高価なロボットアームを導入していましたが、教材として十分な活用ができていなかったそうです。「以前、導入したロボットアームがあったのですが、高価なため1台しかなく、通常実習を行う単位だと、10人で1台使うことになり、実際にロボットアームに触ることができる時間が短い、他の人の操作を見ているだけの時間が長いという課題がありました。一方で、DOBOT Magicianは、安価であり、5台導入することができたので、2人に1台使うことができ、一人当たりの実習時間も確保できるようになったと思います」と水野先生は導入効果を教えてくださいました。加えて、以下の点を利点として教えていただきました。

<DOBOT Magician導入の利点>

・大型のロボットアームを導入する同等予算で、複数台導入できることで一人当たりの操作時間を確保できる

・丈夫で、安全装置もしっかりしており、授業で生徒が扱うことに適している

・プログラミングが苦手な生徒もビジュアル言語で扱うことができ、すぐに動かすことができる

今回の導入でロボットアームを2人で1台を扱えるようになったことで、生徒同士が相互に学ぶことができる環境、アクティブラーニングにもつながる学びにもなったそうです。水野先生はその様子について、「1年生からプログラミング教育は行っているので、基礎知識はあるものの、身に付いているわけではなく、プログラムを書けなかったり、タイプミスが発生したりすることがあります。それでプログラミングに苦手意識をもつ生徒もいるのですが、生徒同士で教え合うということはもちろん、1人がロボットアームを動かすことで、負けじともう1人も動かせるようにしようと熱心に取り組む姿勢が生まれ、私自身、生徒からやり方を教えてもらうこともありました。実践的にAIを学ぶという目的の他、アクティブラーニングにもつながり、とても良い学びの機会が作れたと思います」とのことでした。

<電気科AI実習の流れ>

2年生 AI実習(3回):ディープラーニングなどを学ぶ

3年生 AI基礎学習:画像認識、顔認識などAIの基礎知識を学ぶ

DOBOT学習

AIピッキング実習学んだAI知識とDOBOTを組み合わせてピッキングを実施

生徒が学んだAIピッキングシステムで

学習のなかで作る部材の不良検知に活用する

|

|

今後は、ロボットアームを使った有効的な活用方法をより探したいと水野先生は考えられているようです。PCや教室などの環境や授業の時間数など難しい部分があるものの、疑似的な工場を学内に再現したいと今後の展望を水野先生に語っていただきました。

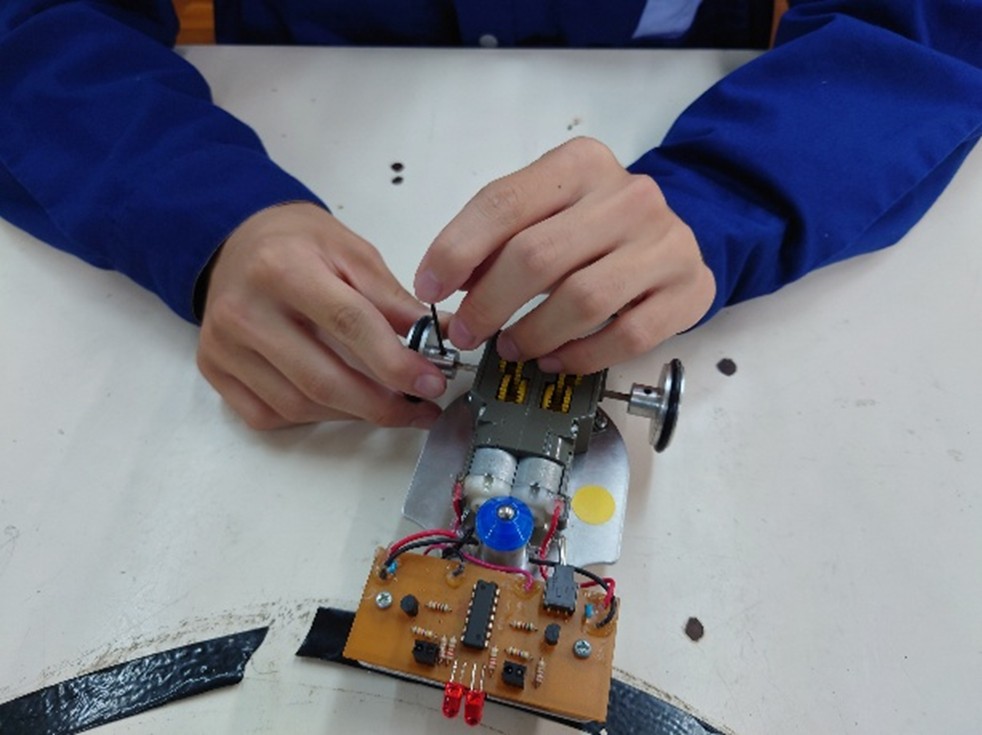

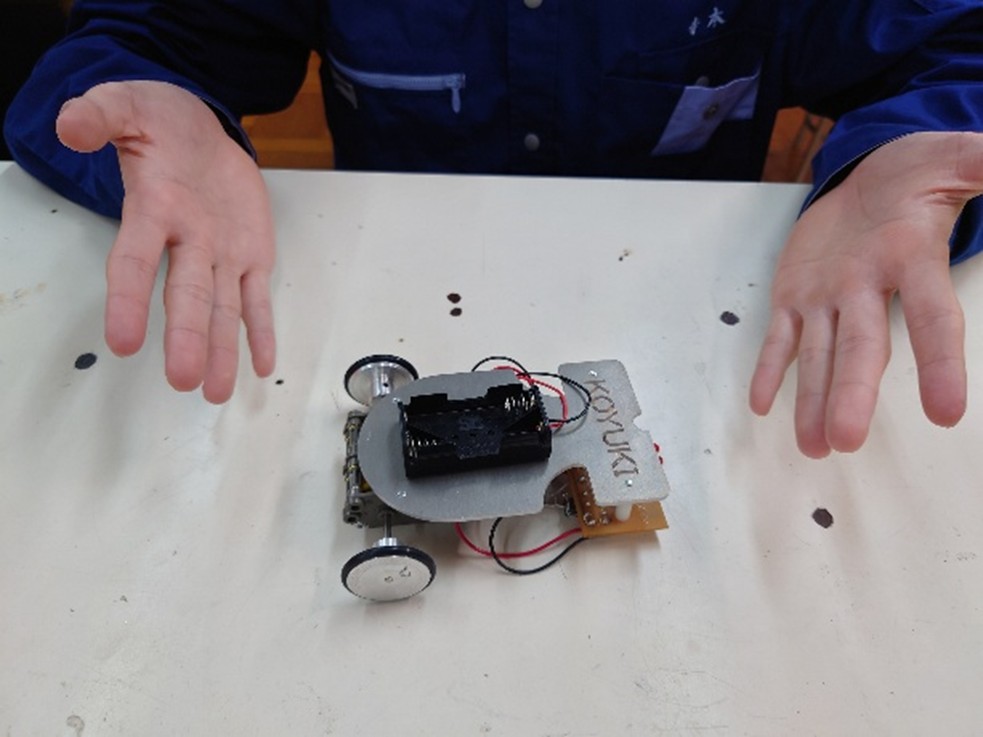

「1年生には旋盤でタイヤの部材を削り出し、ライントレースカーを作ってもらっています。

ただ、必要な穴が開いていなかったり、タイヤに付けて摩擦を減らすOリングの溝が彫られていなかったりなど、不良が発生します。この不良をAIで画像分析して検知し、不良品をロボットアームでピックアップするなど、学習の流れを一連の形にした模擬的な工場を作り、学びを深められるようにできたら、と考えています」と、今後の展望についても伺いました。

卒業後の将来につながる、実用的な学びの環境を作る同校の取り組みは、先進技術を学びに取り入れることを考えている教育関係者の参考になる事例だったのではないでしょうか。

※大阪府学校教育審議会工業教育部会「今後の工業系高等学校の在り方について 中間報告」(令和4年8月)

※DOBOT Magician AI(画像認識)商品仕分け学習セット