令和4年度以降文部科学省による「高等専門学校スタートアップ教育環境整備事業」がスタートしました。今、環境整備のひとつとして、高等専門学校生が積極的にチャレンジできる場としての「起業家工房(試作スペース)」に注目が集まっています。本記事では、「起業家工房」の必要性や環境を作る上で押さえておきたい観点などをご紹介します。

※2023年8月9日(水)に行われた、「工房とは違う?「起業家工房」の作り方 技術起点で社会を変える 高専生の活動拠点」のセミナー記事です。

協力:株式会社デジタルファブリケーション協会エグゼクティブプロデューサー

梅澤陽明 氏

”社会を変える”ために考える要素

「工房」と「起業家工房」の違いとは『目指す世界観があるかどうか』です。

(世界観とは、どのような社会にしていきたいか、です。)

世界観という活動のベクトルが定まっていることが、起業して活動していく上でも、企業の中でチームとして活動していく中でも、世界観をもって共有しているかどうかで大きな違いが生まれます。

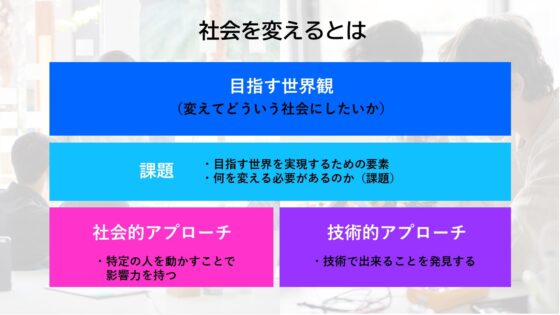

▶社会を変える活動をするために考える要素

要素として「目指す世界観」「課題」「社会的アプローチ」「技術的アプローチ」の4つが挙げられます。どれが欠けても求められるプロダクトには至りません。

特に、課題に対するアプローチに関しては、影響力をもつ「社会的アプローチ」と技術でできることを発見していく「技術的アプローチ」の2種類あります。この2つを組み合わせることで、課題をクリアするために重要な「ユーザーに選ばれるプロダクト」を作ることができます。

(セミナー画像)

(セミナー画像)

技術起点で社会を変えるために

近年、高等専門学校生のような専門知識を備えた人材が、技術力を活かして、技術起点で社会を変える活動を始める事例が出てきています。

そんな技術者たちが、世の中にまだない、技術でできることを発見したり、技術でできる事の引き出しを多く持つことによって、あらゆる「目指す世界観」や「課題」に対してアプローチできるプロダクトを創り出すことができます。変化の早い社会の中では、ひとつひとつ時間をかけず、早く多く発見することが重要になってきます。

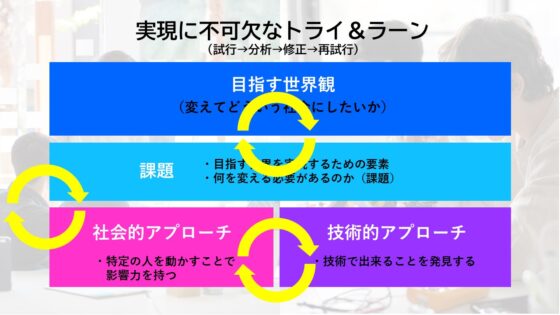

▶トライ&ラーン

それぞれが持ち合わせている世界観の実現には、トライ&ラーンが必要不可欠です。先ほどご紹介した「目指す世界観」「課題」「社会的アプローチ」「技術的アプローチ」のそれぞれの間で、試行→分析→修正→再試行を細かく早く繰り返すことが効果的です。

(セミナー画像)

(セミナー画像)

実現する場としての「起業家工房」

「起業家工房」の環境作りで考えるべき項目に関して、4つのポイントに分けて明記していきます。

(1)世界観を描くヒントが得られる環境

高専生にとって、視野や想像力、社会理解を育む機会を作る

(2)課題を検討+検証できる環境

地元企業や自治体、地元金融機関などから世界観や課題を共有してもらう。

(”地元”という身近な対象を選ぶことで、より課題に対して高い解像度で活動しやすいというメリットがある)

(3)社会的アプローチ方法を検討+検証できる環境

講義、文章、ワークショップでユーザー獲得に必要なビジネス視点の知識やノウハウを得る。

連携企業からメンターを派遣してもらい、フィードバックをもらうことで、既に社会で実践している人の観点を得る。

(4)技術的アプローチ方法を検討+検証できる環境

最新の技術情報(ソフトウェア、ハードウェア関連)にアクセスできる環境にする。

PC(ソフトウエア開発環境)、ロボット、カメラ、センサー、デジタルファブリケーションツールなど、実現できるツールを整える。

Stack Overflow, Qiita, mathtodonなど、技術者コミュニティで議論する。

活用しやすい「起業家工房」をつくるために

上で挙げた「起業家工房」の環境作りの4つのポイントを実現するために、具体的にどのような視点でデザインしていくのかを考える際に3つの観点を踏まえておくことがおすすめです。

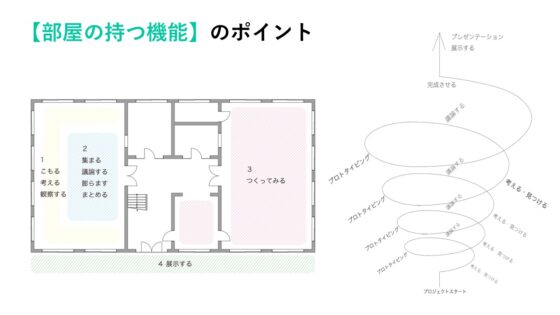

▶部屋の持つ機能

”新しいプロダクトを考える・見つける→仲間と議論する→プロトタイピング”のサイクルを繰り返し回して、課題の解決を考えやすい環境を作ることが大切です。下の図のデジタルファビリテーションスタジオを併設した新しい教室の例では、このサイクルを回しやすいような設計になっています。 (セミナー画像)

(セミナー画像)

様々な創作ツールや素材の中で、学びを深めていくことができる機能を持つ環境づくりのために、デジタルファブリケーションツールも起業家工房内に設置すると良いでしょう。

(セミナー画像)

(セミナー画像)

▶人

起業家工房に出入りする「人」として、高専生や先生はもちろん、民間エンジニアや民間ビジネスマン、自治体担当者、金融マンなどに協力していただくと効果的です。ディスカッション相手や、ユーザー視点提供、社会視点の提供、メンター、技術指南役、安全管理などの役割を、社会で活躍している人々にも担ってもらうことで、より深く広いフィードバックを得ることができます。

▶日常活動・イベント

課題・アプローチ方法を設定し、トライ&ラーンを行う、メンターと壁打ちする、といった日々の活動の中に、連携先の企業の方を巻き込むことで、より広い視点から意見してもらうことができます。また、イベントを行い、作ったものやプランに対するフィードバックを受けたり、投資企業へのプレゼンを行うことも有効です。

さらに、放課後利用の活性化を意識して行うとより起業家工房を活用する機会に繋がります。梅澤氏は、安全面への考慮の観点や、主体的に使ってもらいたいという思いから、ルール作りから考えてもらい、部活動という形で学生自身での運営と起業家工房利用の活性化を目指していた、と述べていました。

おわりに

学生が主体的に学びを繰り返せる場としての「起業家工房」では、高専生たちが自らの世界観を持ち、課題に対して技術的・社会的アプローチを繰り返し挑戦することで、技術力と独創性を最大限に発揮して、新しい価値を生み出していく場になります。正しい環境作りがなされれば、既存の市場の枠にとらわれず、自らの発想を起点に新たな受容を創造する力を養うことができ、新しい社会の形成を作り上げる人材たちの大きな助けとなることでしょう。

○相談会のご案内

「起業家工房」での動きを活性化させる環境作りに関して疑問や不安を感じる方に向けて、個別相談会も随時行っておりますので、お気軽にこちらのフォームからお問い合わせください。

↓こちらの画像をクリック

https://learninglab.afrel.co.jp/consult/entrepreneurship-higher01/