|

|

| 西口先生 | 福井先生 |

ロボット工学を専門的に学べる

機械・電子・情報のプロフェッショナルを育成

‐新設学科としてロボット工学科を立ち上げられたとのことですが、難しい面も多々あったのではないでしょうか。

西口先生「立ち上げから5年が経ち、令和2年に入学した生徒が1期生なのですが、さまざまな試行錯誤、紆余曲折がありました。新設学科のため、ロボットを専攻していない教員もいて、自分たちが理解していないものを生徒に指導することはできないので、はじめのうちは情報系のカリキュラムを中心にせざるをえなかったり、例えば、ロボットアームがあってもどのように使っていくのかわからないことも多かったりと、非常に苦労しました。また、新設学科で認知度も低く、ロボット工学科に入学してもらうために、周囲の中学校に向けて何ができるのか、考えることが非常にたくさんありました。今では、これまでの経験を活かして、より良い学習内容、環境を整えられるようになってきたと思います。」

‐2年前から課題解決型学習(PBL:Project Based Learning)として、ロボコンを活用した取り組みを行っておられますが、きっかけはどのようなものだったのでしょうか。

西口先生「学校の広報活動の一環として、プログラミング学習支援を地域の小中学校向けに行っており、そこで使っていた教材が、レゴエデュケーションのWeDoでした。教材の関連情報を調べていたところ、同じレゴエデュケーションの機材を使って競技を行う組込みシステム技術協会が主催するETロボコンを見つけたことがきっかけです。小中学校でレゴに慣れ親しんだ子供が、本校に入学してレゴを使った活動を行う流れがイメージできたことが大きかったです。2年前から1台購入し、準備を始めていきました。」

福井先生「他のロボコン、例えば、部活動として参加している産業フェアの競技では、筐体に費用が掛かり、部品を買う予算が確保できないこともありました。しかし、ETロボコンはキットとして、ロボコンに参加するという目標に合わせ販売されており、予算が立てやすい、また、組立てれば動くということが取り組みやすさにつながりました。また、プログラミング、モデリングも重視されるということで、モデリングを指導していくことでPBLを進められるとイメージも持て、最適な教材だと思いました。」

競技という目に見える結果が生徒のモチベーションに

活動の進度に合わせ教員がサポート

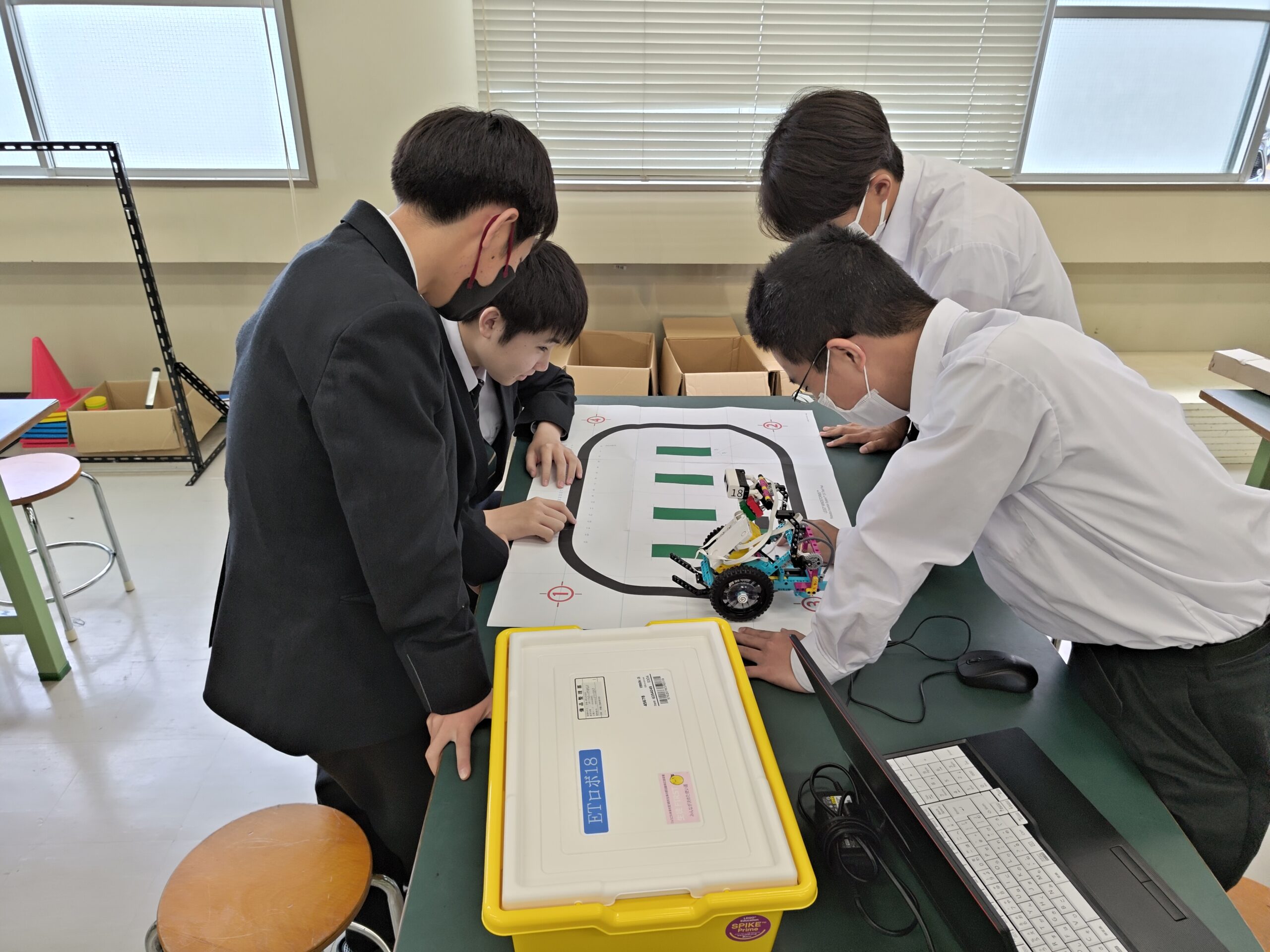

‐活動を進めるなかで生まれる課題への対応はどのようにサポートしているのでしょうか。

西口先生「課題の壁の高さにもよりますが、生徒が課題にぶつかった時に生徒だけではどうしようもないと感じた時には支援に入ります。しかし、もう少しで乗り越えられそうだ、違う角度でアイディアを出せたら解決できると感じた時は、生徒に任せています。せっかく問題解決能力を身につけさせようとして取り組んでもらっているのに、教員が答えを出してしまうとその意味をなさなくなってしまいます。ですので、基本的にはアドバイスだけ、方向性だけ、実際に解決するのは生徒というスタンスで生徒に接しています。」

‐1年目からスムーズに生徒は活動できていたのでしょうか。

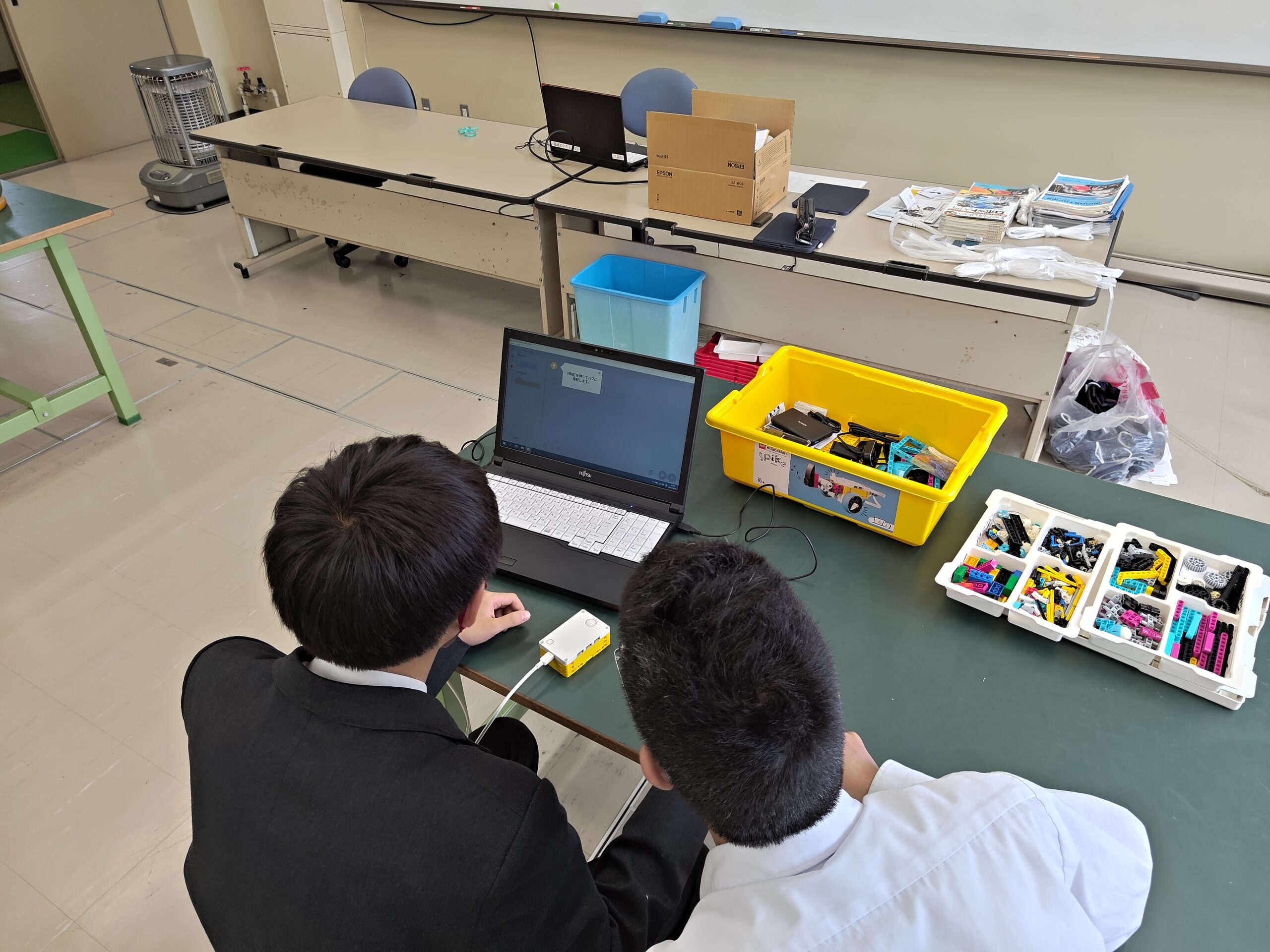

福井先生「1年目の去年は、初めての取り組みだったこともあり、いろいろアドバイスもしながら、教員も一緒になって生徒と前に進めていました。いきなりスタートからゴールまで行くのは難しいので、ライントレースをやってみる、時間を測ってみる、ループを回れるようにするなど、段階を踏んでいきました。しかし、今年は、非常にスムーズでしたね。生徒がどんどん作業を進めていくメンバーだったことが大きかったですね。最初の年と比べると、『1年でここまで変わるのか』と感じるくらいでした。もちろん資料等を残していたので、参考になるものがあったところは違いますが、できるようになったことのレベルが上がり、驚きました。」

西口先生「目標を達成したいという思いを生徒が強く持っていることも、活動がスムーズになってきたポイントだと思います。ETロボコンには、学生だけでなく、企業の方も参加している。そのなかで『結果を出したい』『すごい企業に食らいついていきたい』と自然に思える環境も生徒に良い影響を与えていると思います。」

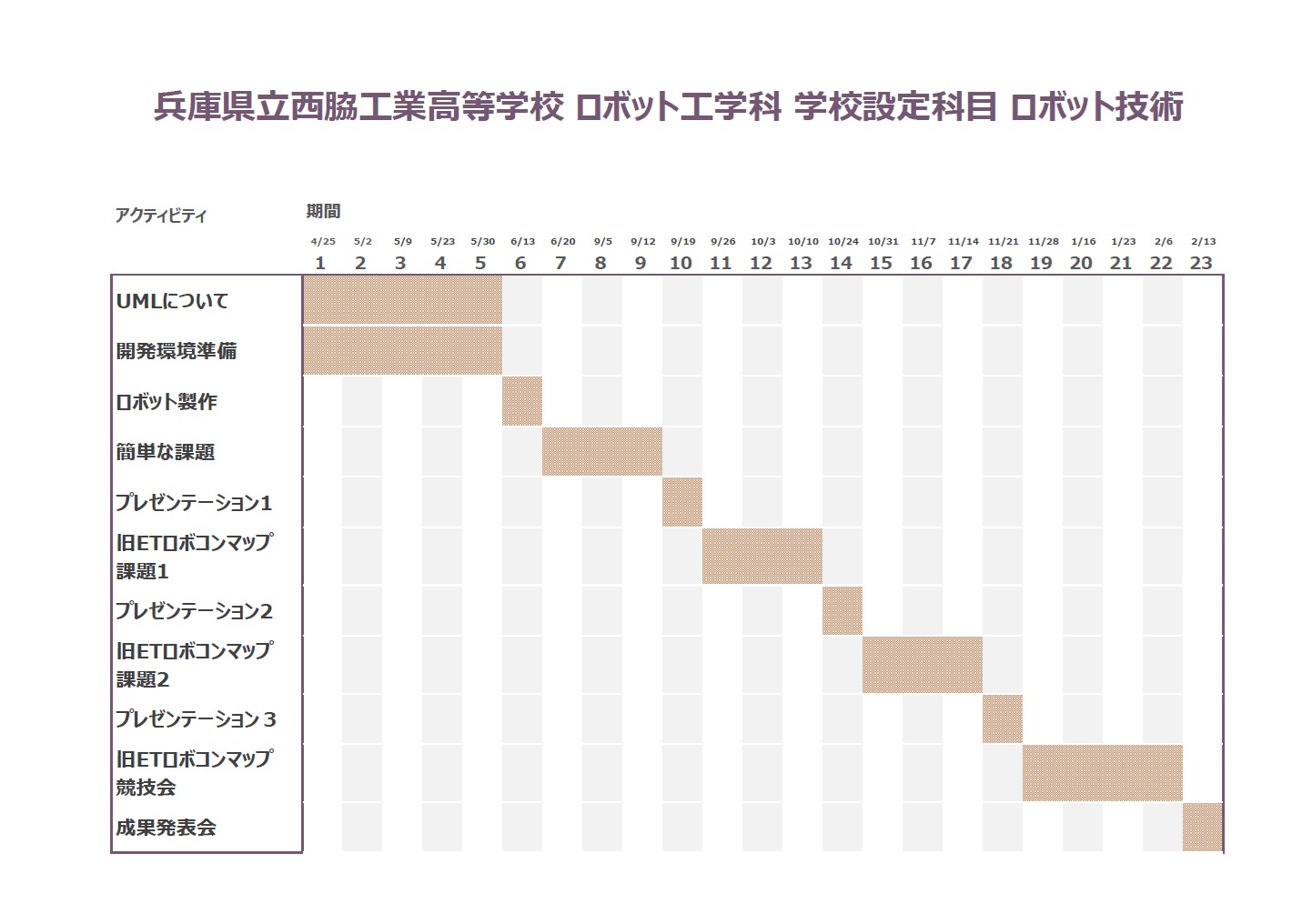

実施しているのは2、3年生。どちらも、1年時にレゴWeDoを使用したプログラム(Scratch)を経験している。時数は週2限(50分×2)

簡単な課題

オーバルコースを周回するなど基礎となる課題。

旧ETロボコンコース課題

参加年度のコースを大判プリントし、その年度の課題に取り組む。課題設定が2つあるのは、ライントレースと課題部分を分けて行っている。

旧ETロボコンコース競技会

参加年度のコースを大判プリントし、自校ルール競技会を実施。ETロボコン参加者が極端に有利にならないようルール決めをしている。

プレゼンテーション、成果発表会

各課題、競技会後モデリング資料の発表会を実施。結果のみでなく、UMLの出来、説明力、課題解決能力(方法)を評価する。成果発表会については、ETロボコン大会のような様式を使用する。

ETロボコン参加者

募集は年度末(2月末~)から実施。有志によるチーム編成。簡単な課題あたりから、大会に向けての準備。課題、モデリング等は先行していく。

身に付けたモデリングで広がるPBLの学習効果

今後はオリジナルの大会運営へ

‐ETロボコンに参加してどのような点で生徒の変化を感じましたか。

西口先生「生徒に知識や考えを整理してもらう際に、ツールとしてモデリングを使ってもらうことができるので、他の授業でロボット工学を扱う時にも、説明しやすいと感じます。また、図面を見ながらロボットを組み立てるだけでも勉強になっています。最近は、遊びの『場所』がスマホなど画面のなかになっているので、2Dの説明書を使って3Dをくみ上げる、裏面がどうなっているか、頭の中で物体を回転させることが苦手な生徒も多い。それだけでも、将来、大きな差を生むと思います。」

‐今後取り組んでいきたいことはありますか。

福井先生「新しい年度が始まるタイミングでETロボコンも始まり、大会が11月に終わるので、年度内に振り返りも実施できるので、ちょうどよいスケジュール感で指導はしやすく、また、生徒の変化も生まれている学びの機会になっていると思います。今のところは、ETロボコンの設定、競技のフィールドで動いているので、さらにプロジェクトとして範囲を広げ、自分たちで大会を作っていく、文化祭などで地域の子たちに競技会としてアウトプットできるようになれば、学びの効果もより高まり、何より生徒自身も楽しんでより学べると思います。」

‐お時間をいただき、ありがとうございました。

ロボットコンテストという一定のフィールドを活かしたPBLを効果的に行う活動は、教育機関だけでなく、社員の課題解決能力の向上を目指す企業の人材育成にも参考になるのではないでしょうか。

※参考:ETロボコン