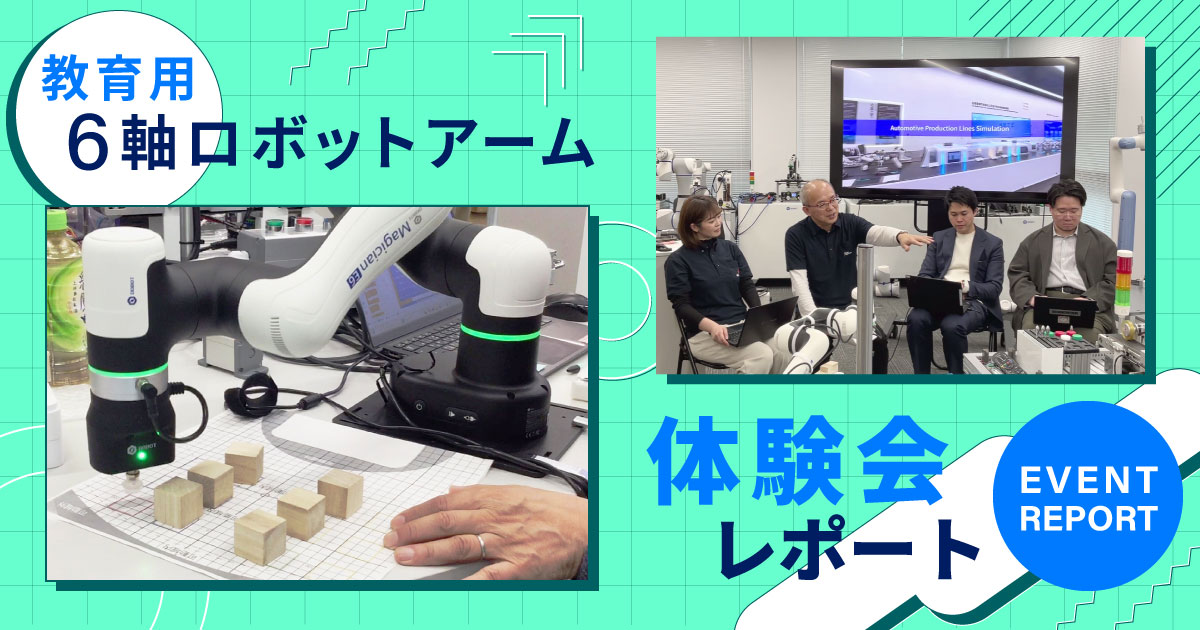

2025年3月24日(月)に、生産現場で最も普及している6軸ロボットアームを実習や研究に取り入れたい、または、新たな導入の仕方を検討したい高等・専門教育機関の先生方に向けて、教育・研究用に開発された「DOBOT Magician E6 (以下、E6)」と6軸ロボットアーム特有の制御を実践的に学ぶために開発された教材「マスターガイド」の体験イベントが開催されました。今回はそのイベントの様子をお届けします。

▼本記事の流れ

・はじめに:教育機関における6軸ロボットアーム「導入のハードル」と目指したい姿

・体験会(前半):6軸ロボットアームの基本知識と機能紹介

・体験会(後半):実社会をテーマにした演習課題を体験

・ミニトーク会:産業界で活躍するロボット関連人材と教育現場の連携や連動 など

▼主な登場人物

・体験会講師:株式会社アフレル 春木氏

・ゲスト登壇(ミニトーク会):DOBOT Japan 田村氏、DOBOT Japan 曹氏、株式会社アフレル 小林氏

・司会/進行:株式会社アフレル 谷口氏

はじめに:

教育機関の6軸ロボットアーム「導入のハードル」と目指したい姿

谷口:当社はEducation事業を約20年前にスタートさせ、高等教育機関を中心に教育のご支援を続けています。さらに近年では、協働ロボットを活用した生産現場の自動化支援もスタートさせ、製造業の自動化導入率を向上するためのロボットパッケージシステムの開発も行っています。

さて、今日、皆様にご体験いただくのは、

- 「DOBOT Magician E6」を用いた6軸ロボットアームの基本制御

- 実社会を想定した、当社オリジナル演習課題の体験

- DOBOT Japan×アフレルによるミニトーク会

です。

では、体験の前に、高等教育機関におけるロボットアーム導入の現状を共有し、前提を合わせてみたいと思います。現在、国内で最も普及しているロボットアームは6軸。そして産業界では様々なメーカーのロボットが普及しています。

ただ、それぞれのロボットは個別の仕様で開発されていることもあり、各メーカーのロボットに最適化された技術スキルでは、多様な現場に対応できないと言うことを耳にすることがあります。

また、先生方からはよく、教育の場では各メーカーの仕様に依存した学習ではなく、6軸ロボットアームに共通した特徴や制御を学ばせたい。といったお声をいただきます。

さらに、高価な産業用ロボットアームは学校に1~2台の設置で精一杯。動かすための安全教育に時間がかかる割には、学生(生徒)一人一人が実際にロボットを動かせる時間はごくわずか。という導入や運用面での困難さもあるようです。

我々は、そういった状況を変えたいという思いのもと、導入のしやすさを追求した教育用6軸ロボットアーム「E6」が日本にやってきたタイミングで、国内の教育ニーズに合わせた教材開発をスタートさせました。

ということで、本日メインメッセージはこちら

「6軸ロボットアームの実習。3人で一台・・・【1人で一台】の時代にしたい!そのためのソリューションをご準備しました。」

「E6」と「オリジナル教材」を用いたソリューションの特長は以下の通りです。

- 産ロボであれば10時間かかる安全教育なしに動かすことができるので、実習時間を大幅に確保できる

(実習課題のサンプルも複数用意しています) - 100V対応の電源なので、どの教室でも使用できる

- 簡単なものから複雑な制御まで対応しているので、初学者教育からより専門的な教育までカバーできる。

*ダイレクトティーチング、グラフィカルプログラミング、Python、C++、C#

では、ここから体験の時間に移っていきたいと思います。

体験会では、長年教育機関でのロボットアーム活用を支援してきた株式会社アフレルの春木氏が講師として先生方にレクチャーを行いました

体験会(前半):6軸ロボットアームの基本知識と機能紹介

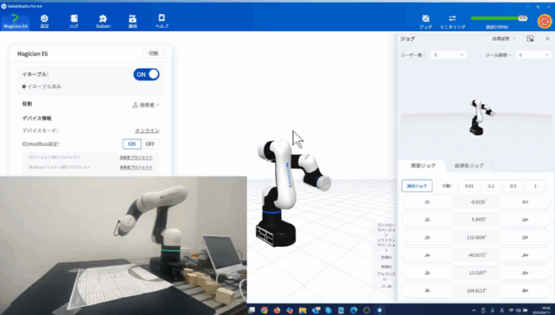

体験会の前半では、6軸ロボットアームに関するレクチャーに続き、参加者がDOBOT Magician E6の実機と付属のエンドエフェクタ(サクションカップ)を使い、PC上の専用ソフトウェア(グラフィカルプログラミング)を操作しながら、基本制御を体験しました。

<具体的な内容>

・2つのジョグ:関節ジョグ/座標系ジョグ

・2種類の軌道:MovJ(ジョイントモーション:軌道が円弧)/MovL(リニアモーション軌道が直線)

・押さえておきたい基本情報:可動範囲について/ロボットアームの特異点

・サクションカップを用いた基本制御:

座標の指定方法、ダイレクトティーティング、グラフィカルプログラミング

DOBOT Japan本社(浜松町)の一室にて、二人で一台のロボットを使って体験しました。

専用ソフトウェア上で、関節ジョグと座標系ジョグを変更し、その値をリアルタイムでロボットに反映させ操作しました。

前半の最後には、専用ソフトウェアに搭載されたグラフィカルプログラミングを使って、サクションカップでブロックを吸着し、水平移動させる動きのプログラムを作成しました。

体験会(後半):実社会をテーマにした演習課題を体験

体験会の後半では、実社会をテーマにした演習課題を体験します。体験会では3つのテーマを用意しています。

テーマ①:塗布作業の演習

針型の治具を使って紙に書かれた線をなぞる動作

テーマ②:ピッキング作業の演習

サクションカップを使って、3つのワークをピック&プレースで整列させる

テーマ③:6軸ロボットアーム特有の制御を学ぶ演習

電磁グリッパーを使って、ワークを持ち上げた状態とは異なる向きで置く

今回の体験会では、テーマ③に取り組みました。

↓↓ご参加の先生方が試行錯誤を重ねた結果、課題をクリアした様子↓↓

体験の後、参加者からは「学生には、プログラミングはもちろんだが制御系も学ばせたい。実習で活用するとすればどのようなアプローチがあるか?」など、実際の授業場面をイメージした質問が活発に飛び交い、講師からは「ワークをピラミッド型に積み上げるといったある程度複雑性のある課題を課す、ふらつきのあるワークを取りに行く」等の課題のバリエーションについて情報共有を行う場面もありました。

DOBOT Magician E6が従来のロボットと比較し小型で安価という特徴を持つことから、「例えば3台導入して一台は授業用として確保し、残りを自由に(破損するリスクにはある程度目をつぶって)学生に触らせるといった運用ができるかも」といった、従来と同じ予算でより多くの台数を導入できることへの期待も感想として挙がりました。

ミニトーク会:

産業界で活躍するロボット関連人材と教育現場の連携や連動

最後に、DOBOT Japan 技術の曹氏、DOBOT Japan 営業の田村氏、そしてアフレル代表取締役共同CEO小林氏によるミニトーク会が行われ、アフレルとDOBOTが協業するに至った経緯、今後ロボットの製造現場への導入が加速するにあたり求められる人材要件や、DOBOT Magician E6の今後の技術アップデートや活用の展望に関する考察や議論が行われました。

―2017年からロボットアームを国内の教育機関へ、大きな反響の理由とは

谷口:まずは小林さんにお聞きします。DOBOT社とは2017年頃からのお付き合いだと思いますが、なぜDOBOT社のロボットを選んで新しいサービスをスタートさせたのですか?

小林:私が訪れた日本の展示会にDOBOT社が教育用ロボットアームを出展していて、そこで私が興味を持って声をかけたのが最初のきっかけでした。その後中国から来日したDOBOT社の社長とお話しする機会があり、DOBOT社の技術教育を通じた社会貢献という事業目的に非常に真摯な姿勢を感じて、技術教育用ロボットアームを日本においてどう広めるかという切り口で協業をスタートしました。

谷口:なるほど。アフレルで4軸の小型ロボットアームを国内で扱い始めてから、高等教育機関の先生方から大変反響をいただいたのを記憶していますが、(産業用では)世界シェアの国内ロボットメーカーがいる中で、なぜ選ばれたと思いますか?

小林:第一に安価であること、そしてもう一つは、当時日本国内には大型の産業ロボットは数多く存在していましたが、教育機関で活用できるロボットアームは少なかったということが理由です。教育用ロボットアームという、これまでになかった製品であることが反響を呼んだと思います。

―「DOBOT Magician E6」開発のこだわり

谷口:E6を開発するにあたり、こだわり抜いた部分はどこになるのでしょうか?

田村:E6はとにかくコンパクトで軽いという特徴があります。ロボットアームを小さくするというのは技術的難度が高く、こだわり抜いたポイントです。E6は、従来のロボットアームが重いために教育現場が抱えていた各種の課題(教室間を移動させるのが大変、机への設置が困難、等)を開発の段階からクリアにしていくことを目指し、かつ6軸アームの性能面の検証は産業用レベルと同等に行いました。もちろん産業用ロボットアームと比較すれば多少性能は劣りますが、教育用ロボットアームとしては非常に高性能の製品となっています。

参加者:E6は見た目かなり小さいが、仕組みは産業用ロボットアームと同等ということですか?

田村:はい。ロボットアームを制御するソフトウェアには産業用と教育用の二種類がありますが、E6については産業用と同じソフトウェアを使用しています。教育現場における、「産業用6軸ロボットを勉強用として導入したい」だったり、「最初から産業用レベルの製品を買うと高額になってしまうので、まずは検証用として安価で導入したい」といった、現在教育現場で高まっているニーズにもお応えできるようになっています。

小林:私が考えるE6の教育現場における優位性は、低価格で高性能であるため予算額を変えずに導入台数を増やせるということ、安全対策が少なくてよいので、費用を抑えてその分実習機会を増やせることだと思います。これにより学生さんがどんどん高機能で複雑な制御や創造的な課題解決に進むことができるといったメリットがあるのではないでしょうか。

―協働ロボット分野で世界シェア2位となった「DOBOT社」の海外展開

小林:現在ワールドワイドに事業展開されているDOBOT社ですが、教育市場の中でも特に反響が多い地域はどこですか?

田村:ヨーロッパです。この地域においては、STEM教育に力を入れていることやロボット人材を増やそうというニーズを受け、教育用ロボットアームの出荷量が拡大しています。また、DOBOTの本社がある中国はDOBOT創業の2015年当時、ロボット人材に積極的に投資し、国益を上げるような事業を創る動きが高まっていました。そういった国を挙げた流れにDOBOT社も乗り、そこから派生してグローバルに反響を呼んでいるような状況です。

参加者:日本でE6の取り扱いが始まったのはいつですか?

田村:海外と同様昨年からです。リリースから一年弱が経過し、徐々にE6の性能も上がってきています。

参加者:E6は、4軸ロボットアームをベースに価格や性能を改良した製品ということでしょうか?

田村:そうですね。価格や性能はもちろんですが、4軸ロボットアームとは全く異なる領域で教育用6軸ロボットアームを作ろうという流れでE6は開発されました。というのも、平面にしか置けず平らな向きでの検証しかできない4軸ロボットアームとは異なり、E6は軽量化したため壁掛けや天釣りもできるようになっていて、例えば人の腕の動きを検証することも可能です。他にも、ソフトウェアを刷新したことでAIとの連携といった研究用途でも活用され始めています。

参加者:今日6軸ロボットアームを実際に見せていただいて、従来の4軸ロボットアームの良さも引き継ぎつつ教育用として優位性があるツールだと感じました。

田村:そうですね。よくある6軸ロボットアームだと、きちんと位置出しをしたところに留めないと倒れてしまいますが、そういった点でも設置が容易なE6には優位性があると思います。

参加者:某ロボットメーカーの廉価版が今出回っていますし、そういった製品とE6は徐々に似通ってきそうですね!

小林:メーカー各社ともに、売れそうなところに注力していきますからね(笑)。

参加者:他社製品と比較した際に、E6ならではの魅力もありますよね。

曹:そうですね。E6はPythonでも制御できますし、その他複数のプログラミング言語環境で制御が可能なので、学習者にとっては学ぶことが多いと思います。

小林:DOBOT社は創業当時から教育用としてのロボットメーカーとしてもコンセプトがしっかりしている点も優れていると感じますね。

谷口:標準的な機能は皆さんに体験いただいたのでご理解いただけたかなと思いますが、E6に関する今後のアップデートは想定されていますか?

田村:ソフトウェアおよび周辺機器中心に開発を進めているところです。

例えば、自分で絵を描くAIキットとE6との連携を通してAIの学習もできるよう現在製品化を進めています。

―今後産業界で求められるロボット関連人材とは

谷口:小林さんはCHERSI(CHERSIに関する詳細はこちらの記事をご覧ください)の協議会にも委員として参加されていましたが、産業界で活躍するロボット関連人材にはどのようなスキルが必要と考えますか?

小林:協議会にはロボットメーカーの方やSIer協会の方も委員として参加されているので、議論では開発目線と現場適用目線の双方が話題にあがります。例えば現場適用目線であれば、「いかに適切にロボットを工場に導入し、きちんと動かすか」、「いかにティーチングをスムーズに行うか」といった観点です。ですが、生成AIの登場により、もしかすると人間によるティーチング自体が無くなるかもしれません。そうした状況もあり、5年後~10年後にどのようなロボット人材が求められるかは不確定ですが、現場で人間が手を動かす部分は残しつつ、徐々に開発プロセス側へ人間の関わりがシフトしていくことになるかもしれません。

参加者:現状ではロボットにできる作業が圧倒的に少ないと感じます。特に中小企業になればなるほど特殊な作業を人間がやらざるを得ない状況です。ロボットにAIやデジタル化を組み合わせることで、ロボットにできることが少しでも増えるよう期待しています!

谷口:今後ロボットの導入により生産現場の自動化が進むことで、専門人材が開発の方へどんどん入っていくというのはとてもリアリティがありますね。

小林:もともと私はコンピューター業界出身ですが、この業界がたどった変遷と今のロボット業界は似ていると感じます。つまり最初は大型のマシンだったものがパソコンやスマホに形を変えたように、今後ロボットもどんどんコンパクト化していくということです。巨大な産業ロボットはもちろん必要ですが、今後製造現場においては一人一台ロボットを使えるようになっていくのではないでしょうか。人手不足の状況がある以上、今いる人材一人一人がロボットを活用することで生産性を上げていくことが求められると思います。

―DOBOT社、ヒューマノイドロボットを開発中

参加者:ヒューマノイドロボットの開発予定はありますか?

田村:DOBOT本社で開発が進んでいます。関節の細やかな動作も含めてスムーズで、膝が伸びる二足歩行が可能、といった技術的特長があります。

※DOBOT社にて開発中のヒューマノイドロボット紹介動画はこちらです。あわせてご覧ください。

―教育機関において何をどこまで学ぶか:産業界と教育機関の連携の観点から

谷口:最後に小林さんにお伺いします。産業界からの人材要請を踏まえた時に、今後高等教育機関や工業高校から、どのレベルまで学んだ人材が輩出されると良いと思いますか?

小林:例えば、現在、日本がAI単体の領域でアメリカを上回る活躍をするのは難しいかもしれません。ですがロボット×AIの組み合わせ(フィジカルAI)の領域で考えると、日本は作る分野については世界的に見てもまだまだ強いので、戦える余地があると考えています。ですから、在学中からロボットを作る・使うことを学び、更にそこにAIの知識を併せて学ぶことで、高いレベルになった上で産業界に入ることができ、活躍できるのではと考えています。どの業界に進むにしても、今後はテクノロジーに関する知識は必須ではないでしょうか。意欲的に学んだ方々が、今後よりよい世の中を創っていくことを期待しております。

ご参加くださった皆様、誠にありがとうございました。

トーク会の中では、「将来的には、人件費の代りにロボットが電気代だけで働く時代が来るかも」「だからこそ今以上に莫大な電力が必要になる。ではそれはどのように確保するのか?」といった、今後のロボット活用の展望に関する発言が飛び交い、話者・参加者共に、産業界で活躍するロボット関連人材と教育現場の連携や連動について考える印象的な時間となっていました。

今後も、「ロボット技術を社会実装し今ここにある未来をよりよく創り上げる」というビジョン達成に向けて、製造現場や高等教育機関を中心とした各種の技術支援活動を続けてまいります。体験会のご希望も受け付けておりますのでお気軽にご連絡ください。

お役立ち資料

- 高等教育機関での「6軸ロボットアーム」活用 導入ハードルをグッと下げる解決策とは【人材育成編】

生産現場で最も普及している6軸ロボットアーム。即戦力人材の育成に向けて、教育現場での活用を検討したものの、価格や設置環境など様々なハードルで断念された方もいらっしゃると思います。今回は、そういった課題をクリアする解決策をご紹介します。

- <教材サンプルを公開中!>DOBOT Magician E6 マスターガイド

「DOBOT Magician E6」を専用ソフトウェア「Dobot Studio Pro」を用いて制御する方法を学ぶアフレルオリジナルのガイドブック「DOBOT Magician E6 マスターガイド」の教材サンプルをご紹介します。ハードウェアセットアップからプログラミング制御までの基本的な動作や6軸ロボットアーム特有の動作方法を学ぶことができます。