2024年2月21日に行われた、事業継続に向けた生産力の維持・発展に向けて、業務自動化を決断し動き出したい中堅製造業の経営層及び、推進責任者の方を対象としたセミナーに関するレポート前編です。

従来の中堅・中小製造業のロボットによる自動化導入は、外部のロボットSIerが案件ごとにゼロからオーダーメイドでシステム設計し納品、運用保守も請負うやり方で予算が膨らみ、両社採算が合わず、導入を断念するケースも多くあると言います。

株式会社アフレル(以下、「アフレル」) では、これらを含む様々な課題に向き合い、「ソリューションパッケージ」というサービスの在り方に辿り着きました。

本記事では、セミナー前半にて紹介された製造業界の自動化に関する現状や課題、それに対するサービスの在り方についてレポートしています。ぜひ最後までお読みください!

※同社経営戦略室の谷口氏によるセミナー講演内容を一部抜粋して記載しています。

はじめに

アフレルは創業以来、世界標準や先端技術、そして実践的な次世代人材育成といった観点で ロボットを選定し、企業や研究機関向けに教育カリキュラムを開発し実践を行ってきました。その中で製造業の企業様から、人材育成にとどまらず生産現場 のロボット導入そのものを支援してほしいというような要望をいただくことが増えたことを受け、数年前から自動化ニーズに対する新たなサービス開発と提供を本格始動しました。

お客様側でシステム設計ができる場合はロボット単体の提供も行っており、ゆくゆくはシステムを内製化したいが社内に専門人材がいないため育成していきたい、というニーズをお持ちのお客様には自動化導入研修を提供することもあります。製造業は日本の産業界に対して大きな影響力を持っています。製造企業の皆様と一緒に自動化を推進することが社会にとって重要だと私たちは考えております。

写真左側→ロボットアームを用いた、ピッキングや仕分け等の単純作業

写真右側→生産現場内の運搬作業を自動化する自動搬送システムパッケージ

労働者から選ばれにくくなっている製造業、ロボット導入の現状は

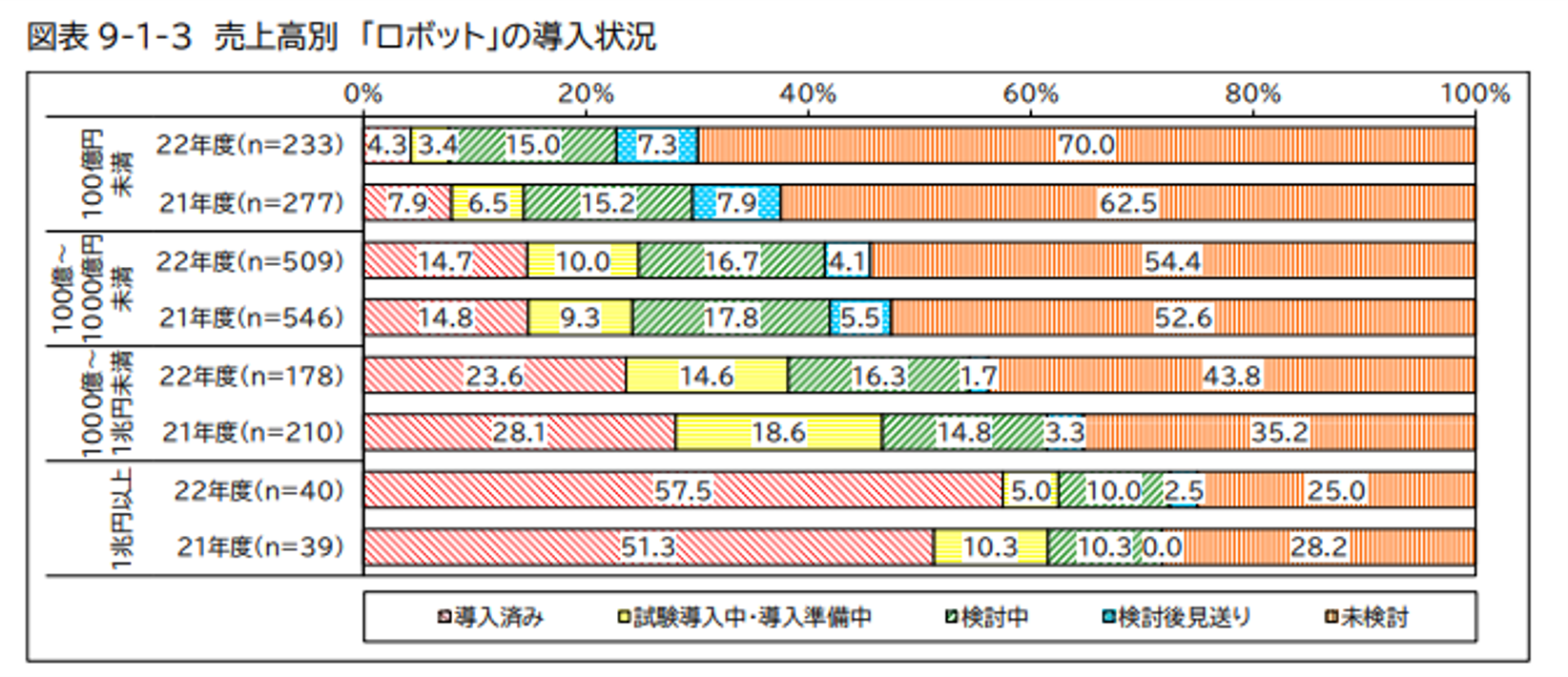

こちらのデータ(※1)は、売上高別のロボット導入状況になります。売上高1兆円以上の超大手と呼ばれるような企業でもやっと半数以上が導入、それより規模の小さい企業では半数以上が検討さえされていない状況です。

(※1)売上高別「ロボット」の導入状況 出展:一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会「企業IT動向調査報告書2023」

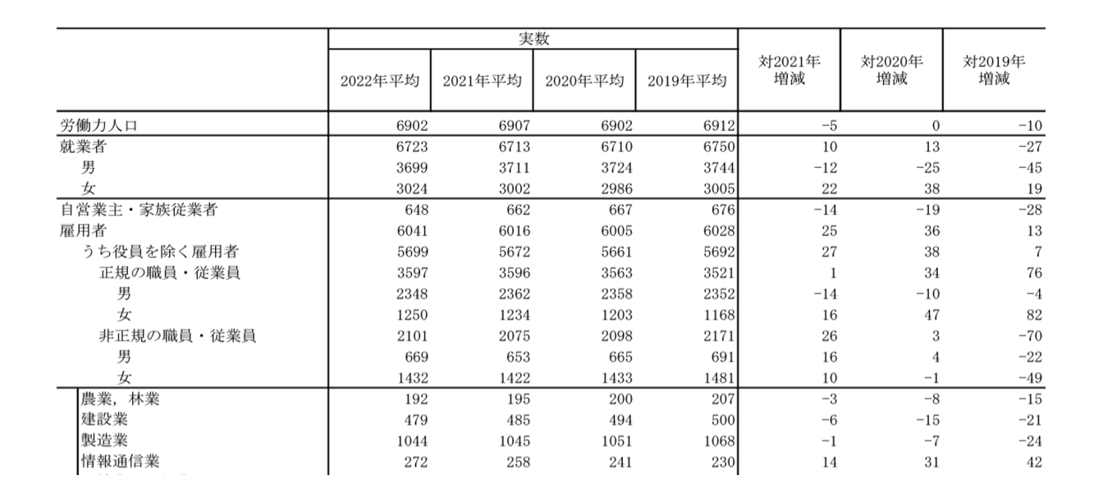

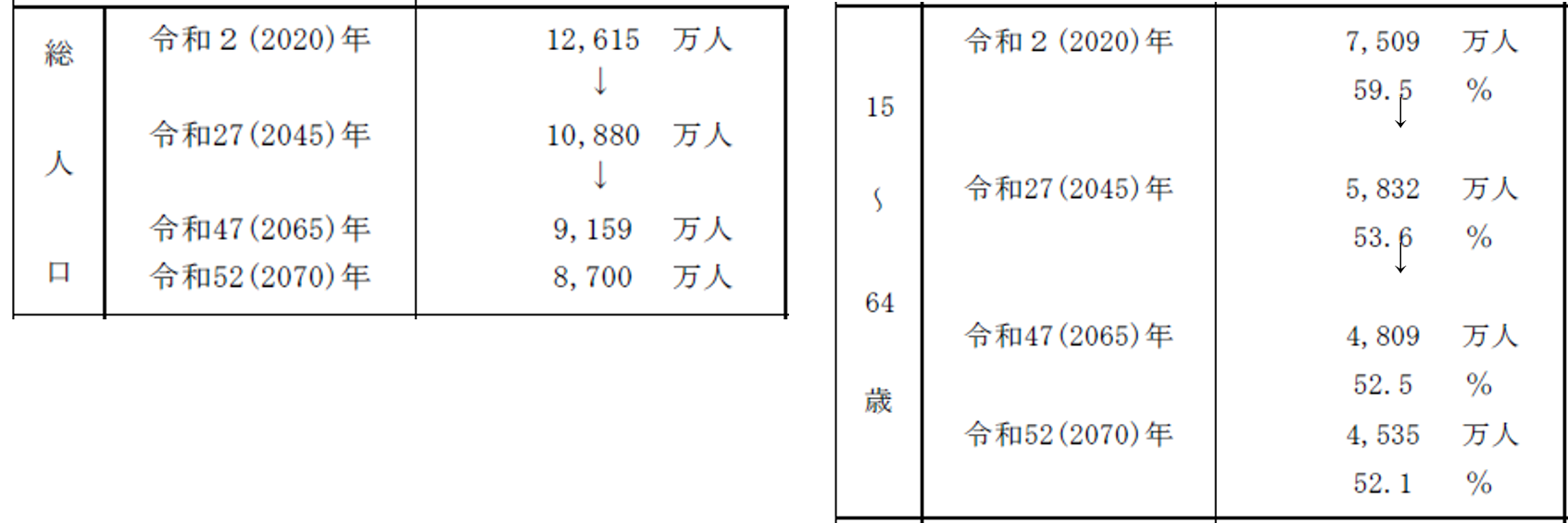

一方、こちらの2019年~2021年産業別労働人口の推移データ(※2)をご覧いただくと、現在製造業は少しずつ労働者から選ばれにくくなっており 、令和5年の日本の将来推計人口(※3)のデータによれば、今後は労働人口自体も減少傾向 にあることがうかがえます。こういった状況が継続することによる「製造業の避けたい未来」として、

① 人手不足により生産力が低下

② 労働負荷が高い作業が多いことで高齢の職員がリタイアせざるを得ない

③ 生産力や生産数が下がることにより受注数を減らさざるを得ない

ということが挙げられるかと思います。従って、生産力維持発展のためには、現状維持ではなく生産環境自体を再構築することが重要になると考えます。

人手不足の中、生産力を維持発展させるロボット導入

まず、現在減少傾向にある人手のままで生産力を維持発展させるためにどうするか、という観点では、ロボットの活用により作業を自動化し生産力の維持発展もしくは生産性向上につなげることができるかと思います。

次に、職員の労働負荷を軽減し離職率を下げるという観点では、例えばロボット導入で労働負荷の高い作業を自動化し、労働負荷の低い作業に職員を配置換することで、ロボットと人が適材適所で活動することができるようになるかもしれません。

もう1つは、ロボットを導入することでさらに良い効果が生み出せる、という観点です。例えば、自動化に向けて熱心な取り組みをされている等の先端のチャレンジを行う魅力的な企業として社外/社内に情報を打ち出すことで、外部からの新たな人材確保のきっかけ作りにつながる、あるいは生産力の維持発展に向けたロボットによる自動化で利益を上げることで、職員の待遇改善や労働負荷低減につながり、離職率を下げられるといった自社職員へのポジティブな影響も期待できるかと思います。

「中堅製造業」という新しい企業区分がひとつのカギに

ここまでは製造業全体のお話をしてきましたが、全企業がすぐにロボット導入できるわけではない状況で、私たちは中堅企業という企業区分が今後の製造業の自動化推進において1つの鍵になると考えています。

ここで言う中堅企業とは、従来大企業と分類されていた企業のうち従業員が2,000人以下の企業のことを指します。中小企業の国の支援はもともと手厚かったですが、今後はさらに中堅企業が大企業へ成長できる支援を強化する方針が国から発表されています。

また、これまでも事業再構築補助金のように中堅企業でも活用できる支援もありましたし、税制面でも今後優遇されていくということを踏まえると、製造業の中でも自動化に向けて特に取り組みやすい企業群が中堅企業なのではないでしょうか。

導入と運用の課題に徹底的に向き合った協働ロボットソリューション

アフレルでは、お客様と向き合う中で挙がってきた現状のロボット導入や運用における課題感やアイディアをベースに新しい協働ロボットソリューションパッケージというものを開発しました。

ロボットシステムの提供方法を従来の「①オーダーメイド」のロボットシステムとアフレルが開発提供する 「②パッケージorセミオーダー」のロボットシステムの大きく二つに分けた際に、従来の①のメリットとしては企業様の固有の課題や要望に細かく合わせたシステム設計ができるという点、そして保守管理も委託することができる場合が多いので社内に専門家がいなくても導入ができる点が挙げられますが、一方ゼロから要望に合わせて設計する分莫大なシステム導入費用がかかること、また保守管理のランニングコストがかかるため毎年予算を確保する必要がある点がデメリットになります。また、固有の要望があればあるほど設計から導入まで日数がかかるという点も課題として挙げられてきました。こういったことから提供側導入側いずれも採算が合わず導入を断念するケースが多くあり、不確定要素が多いシステムにどれだけの予算がかかるのか、等の不安があることでSIerへの相談にもハードルがあると聞きます。

そこで当社では、オーダーメイドシステムを含む従来のサービスで見えてきた課題を背景に、中堅製造業の生産現場に必要な性能や機能、運用の内製化に向けた支援をパッケージにして提供するのが最適ではという結論に至り開発に取り掛かりました。

最適なパッケージを開発する上で重視したポイントは以下の3つです。

1)協働ロボットを使用するということ

2)パッケージで提供するということ

3)使用画面ごとの動画資料等の導入時の報酬をご用意すること

1)については、人と同じスペースに設置できるものが協働ロボットという風に定義付けられていますので、安全柵等の専用の設備が不要の場合が多く、設備投資にかける予算をかなり抑えることができます。また、単純作業へ最適化されたロボットであり小型なので、現場の方もしくは生産管理の方が扱いやすいという特徴もあります。

2)については、すでに完成されたロボットシステムを要望に合わせて修正してご提供するので、短納期での対応が可能で現在は最短2ヶ月というスピード感での対応が可能です。また、動作検証済みのシステムなので導入前の使用確認が容易であり、ゼロからの開発ではないので比較的安価に提供ができるという特徴があります。

3)については、まずロボット導入時の現場職員の心理的ハードルを下げ主体的に運用できる、というメリットがあります。更に、簡単なトラブルシューティングに対応できるという特徴があるため、生産管理の方々がまず社内でトラブルシューティングを行い、どうしても解消できないものを我々にご相談いただくということで内製化に近い運用が実現できます。生産管理者向けにシステム変更時に自社での対応が可能となるプログラミング環境やマニュアルを提供しておりますので、コストをできるだけ抑えながら内製化に一歩近づくことができます 。

最後に、ロボットによる自動化実現に向けた活動をより効果的にするためには、「トップからのメッセージ」が重要になります。例えば、この活動を通して生産性を上げて事業発展を実現し職員の方々の待遇を上げたい、という風にトップ自ら社員に向けて発信することで、社内の賛同者や協力者を得られやすくなり、職員の抵抗感を少なくすることで推進しやすくなる効果が期待できます。

また、自動化の取り組み自体を先進の取り組みとして外部へ魅力づけするような発信を行うことで新たな人材確保につなげる、といった発展的な活用方法が期待できると考えます。

セミナーレポート後編では、同社代表取締役社長小林氏による、自動化推進に関する今後の展望についてご紹介します。次回もご期待ください!

お役立ち資料

- <自動化を検討する中堅製造業に最適> 協働ロボット導入前に実施すべき、2つのポイント 徹底解説資料

これからロボットを導入する上で、事前に検討・実施することをお勧めしたいポイントを2点に絞り、ロボット導入時に予測される障壁と解消など、具体例を交えながら、わかりやすくご紹介します。

- <生産現場へのロボット導入におすすめ>「中小企業省力化投資補助金」有効活用のコツと申請の流れ

これからロボットを導入する上で、事前に検討・実施することをお勧めしたいポイントを2点に絞り、ロボット導入時に予測される障壁と解消など、具体例を交えながら、わかりやすくご紹介します。